すばる望遠鏡レーザーガイド星補償光学装置を用いた遠方宇宙観測に成功!!

本校一般教科の稲田直久講師が参画するチーム(このチームは国立天文台の研究者により主導さ れています)が、米国ハワイ州ハワイ島のマウナケア山頂(標高約4200m)にあるすばる望遠鏡に装着された新しい観測装置「レーザーガイド星補償光学装置」を用い、重力レンズ天体SDSSJ1334+3315の観測を行いました。

その結果、レーザーガイド星補償光学装置によって10倍になった“視力”により、SDSSJ1334+3315の重力レンズ現象を引き起こしている銀河を直接検出することに成功しています。

詳しくは、国立天文台ホームページまたはすばる望遠鏡ホームページをご覧ください。

図1すばる望遠鏡 国立天文台提供 撮影: 国立天文台ハワイ観測所 Daniel Birchall

補償光学とは?

補償光学とは?

補償光学とは、大気のゆらぎを補正し、望遠鏡本来の解像力(視力)を実現するための観測技術です。

すばる望遠鏡(図1)では、建設当初のころから補償光学技術の研究開発を進め、望遠鏡の解像力を高める努力を続けてきました。2006年にすばる望遠鏡に装着して初観測を行った188素子補償光学装置(すばる望遠鏡の第二世代補償光学装置)は、2008年 10月から共同利用装置として世界中の天文学者に利用されてきました。

しかし、この188素子補償光学装置を使うには、観測したい天体のすぐそばに“補正の基準となる”明るい星があることが必要なため、その装置を用いて観測することが可能な領域は天域の約1%にすぎませんでした。

そこで研究開発チームは、2006年に作り上げたレーザーガイド星生成システムと188素子補償光学装置統合した「レーザーガイド星補償光学装置」を完成させ、従来は明るい星が見つからず補償光学装置が利用できなかった天域でも、人工の星(レーザーガイド星)をつくることによって観測が可能となり、全天の半分以上の天域で補償光学を用いた観測が行えるようになりました。

重力レンズ現象とは?

重力レンズ現象とは、アインシュタインの一般相対性理論から導かれる天体現象の1つです。

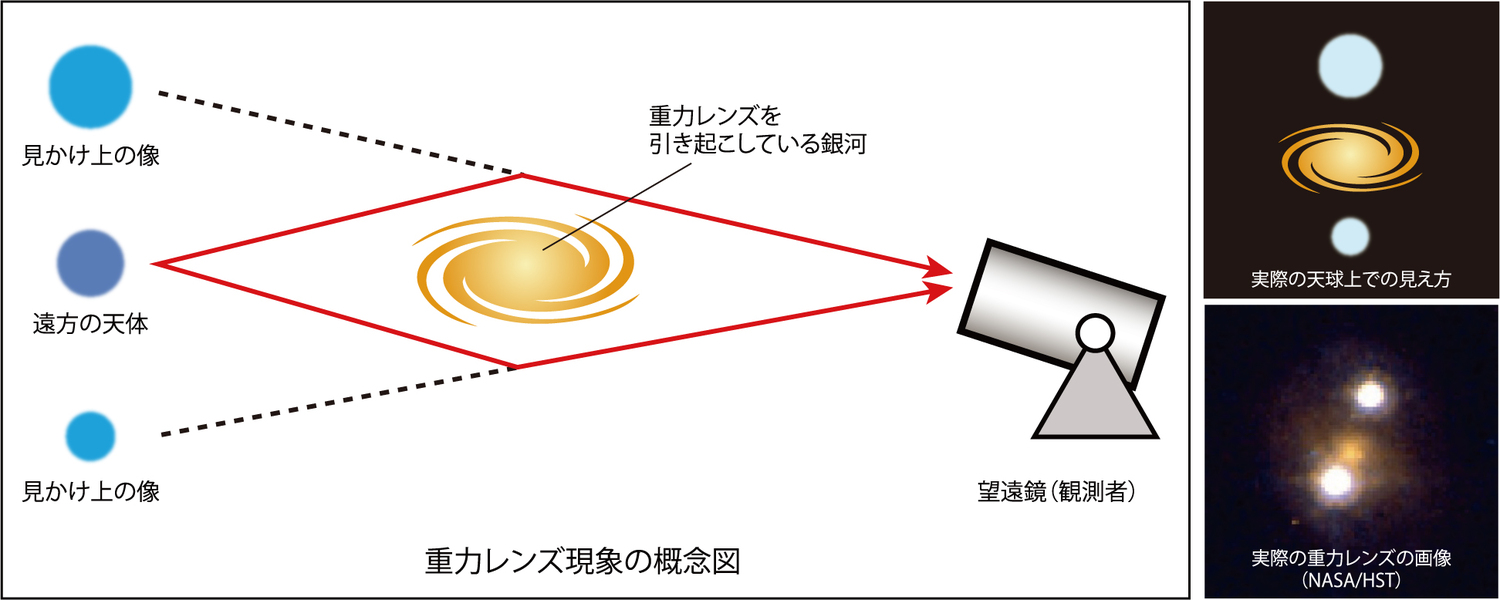

図2 重力レンズ現象の概念図

一般相対性理論によると重力は「時空の歪み」として表されるため、遠方の天体のちょうど手前に銀河などの天体があると、その手前の銀河の重力によって遠方の天体からの光が“曲げられて”、いわゆる凸レンズを通したときのような状態になります(図2参照)。

その結果、もともと1つである遠方の天体が見かけ上複数の像として観測されることがあり、これを重力レンズ現象と言います。

通常は重力レンズ現象を引き起こしている銀河は暗く、また解像力的にも地上の望遠鏡を使って“直接”検出することは難しいのですが、今回、「レーザーガイド星補償光学装置」の威力により、その直接検出に成功しました。