-

平成30年度 社会科学特論

≪社会科学特論 本科5年生選択必修者≫

地方創生推進事業(COC+)の一環として、本科5年生において地域創生理解科目の「社会科学特論」が、平成30年4月9日(月)より全15回に渡って進められております。

本講義は、グローバリゼーションの進展と地域への影響や持続可能な地域の発展の重要性を理解し、地域政策における主要なアクター(住民・住民団体、NPO、企業、行政等)とその機能について”工学的な知識をもつ技術者がどのようにして地域社会の問題にアプローチしていけばよいのか”について学び、グループワークを通じて実際に場所・地域をイノベーションするためのプランを構想することで、学生は世界の中で、地域をイノベーションしていくことの重要性を共有して参ります。

地域産業・経済をテーマに、専門分野の異なる学科教員や外部講師がオムニバス形式で講義を行い、学生は地域の課題を解決するアイデアを様々な視点から考えアプローチしていきます。

今後、フィールドワークや特別講師をお招きしての特別講義・グループ発表を予定しております。

≪講義項目・内容(予定)≫

週数 日程 講義内容 第 1週 4 / 9 ガイダンス 第 2週 4/ 16 グローバリゼーションと地域 第 3週 4/ 23 グローバリゼーションと地域 第 4週 5 / 7 持続可能な地域の発展 第 5週 5 /14 日本の自治体政策 第 6週 5 /21 地域経済とその指標 第 7週 5 /28 地域経済とその指標 第 8週 6 /11 グループ演習(1) 第 9週 6 /25 グループ演習(2) 「斑鳩町商工会職員・女性部員による特別講義」 第10・11週 7 / 9 グループ演習(3)(4) 「斑鳩町のフィールドワーク」 第12週 7 /18 グループ演習(5) 第13週 7 /23 グループ発表 「斑鳩町商工会職員・女性部員によるプレゼンテーション評価」 第14週 ― 期末試験 第15週 8 / 6 試験返却・解答

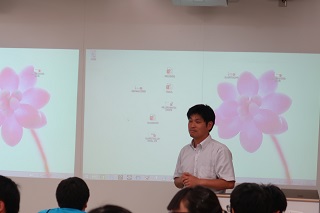

地方創生推進事業(COC+)の一環で行われている社会科学特論では、第6週と第7週に「地域経済とその指標」と題して、斑鳩町の人口、空間・土地利用、観光施設や観光客数等、行政が公開しているデータを活用して、斑鳩町の現状と課題を知り、工学的観点からまちづくりの新たな可能性をイノベーションしていく講義を行いました。

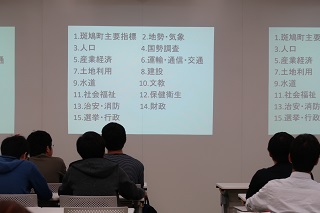

平成30年5月28日(月)、斑鳩町商工会様をお招きして、出身学科の異なる学生たちが自ら調べた斑鳩町の統計データを理解した上で、地域経済の現状と課題を整理し、3~4名一組のグループで発表を行いました。

(担当教員:竹原准教授)

(15のデータからテーマを決定して発表)

(発表の様子)

(質疑応答の様子)

(斑鳩町商工会女性部 松村様(左側))

(斑鳩町商工会 澤﨑様(右側))

(学生発表に対するコメントを頂戴する様子)

次回の講義以降、斑鳩町の商工業や観光業をより良いものにするためのまちづくりのアイデア提案を学生の自由で斬新な発想により生み出し、まとめていくために、「斑鳩町商工会様による特別講義」、「斑鳩町フィールドワーク」、「グループ発表(斑鳩町商工会様による評価)」が予定されております。

第7週 地域経済とその指標

地方創生推進事業(COC+)の一環で行われている本科5年生選択必修者を対象とした社会科学特論では、「斑鳩町のまちづくり」をテーマに本校と斑鳩町商工会との協働による講義を行っております。

平成30年6月25日(月)1・2時限目(電気工学科・情報工学科)と5・6時限目(機械工学科・電子制御工学科・物質化学工学科)に、斑鳩町商工会 澤﨑 那智様と斑鳩町商工会 女性部 松村 紗江様をお招きして、特別講義が行われました。

(斑鳩町商工会 澤﨑 那智様)

(斑鳩町商工会女性部 松村 紗江様)

はじめに、斑鳩町商工会 澤﨑様から「商工会が進める地域活動」と題して、商工会の概要や中小企業・小規模企業者の定義、円グラフを用いて企業規模別構成比(%)の説明などが行われました。そして、全国の小規模企業の割合が大企業や中規模企業の割合よりも多く86.5%を占めている現状を述べられ、さらに、斑鳩町の事業者数についても説明されました。斑鳩町には、658社の商工業者(741事業所)があり、そのうちの540社が小規模事業者であり、そのうちの62.3%、410社が商工会会員であることを述べられました。商工会会員への主なサービスについてもお話し頂きました。そして、澤﨑様が、現在取組んでおられる地域おこし、地域活性化について詳しくご紹介いただきました。

【地域おこしの取組み】

- いかるがキャンパスproject ~体験型観光プログラムの創造事業~

- 竜田揚げ上げ↑プロジェクト ~食を使った町おこし活動~

- FIVE PAGODAいかるがアンテナショップ ~商工会員事業所の商品の販売及び情報発信拠点~

この他、青年部による「いかるがマルシェ」、女性部による「高校生ビジネスグランプリin斑鳩」の取組みについてもご紹介頂きました。

(澤﨑様による特別講義の様子)

(地域おこしプロジェクト説明の様子)

(休み時間にも質疑応答が行われている様子)

(質疑応答の様子)

つぎに、斑鳩町商工会 女性部 松村様より女性経営者の立場から、また、女性部部長の活動や次世代育成の取組みからお話しを伺いました。松村様は、まつげエクステンション&ネイルサロンを経営されておられます。ご自身の理容・美容師の経験から息子さんに想いを馳せながら、女性部部長として何ができるのか、何がやりたいのかを考え、経営者にならなくても役に立つ、次世代に残せる取組として、平成29年12月17日に第1回「高校生ビジネスグランプリin斑鳩」を開催されました。

第1回「高校生ビジネスグランプリin斑鳩」本校学生 出場の様子はこちらをクリック↓

https://www1.jimu.nara-k.ac.jp/contribution/2017/12/1in2201712.html

その2つの大きなメリットとして、

- 夢をビジネスプランにし発表することができる!!

- 自分で考え行動し、伝えることが身に付く

を学生に伝えました。そして、まつげエクステンション技術の説明やフェイスブックでの取組の様子、スタッフの人材育成、女性が働きやすい職場環境づくりについてご紹介頂き、商売についての思いを語って頂きました。

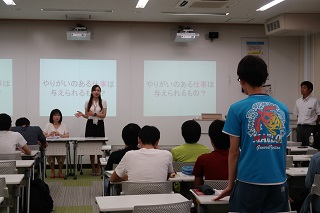

「商売とは、やりたい事・できる事・必要とされる事の3つから成り立ち、そこからお金をうみ出すことです。やりがいのある仕事は、与えられるだけでなく、小さな事から自分で行動し、互いに働きかけることでつくっていくものです。皆さんも心の揺さぶられるような経験から自分の財産となる体験をしてください。」と結ばれました。

(松村様による特別講義の様子)

(まつげエクステンションの説明の様子)

(質疑応答の様子)

(質疑応答の様子)

最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生から挙手による積極的な質問が出されました。澤﨑様・松村様からそれぞれにご丁寧な回答を頂きました。

次回の第10~11週目(7月9日(月))には、「斑鳩町のフィールドワーク」が予定されております。

第9週 斑鳩町商工会職員・女性部員による特別講義

第10・11週 斑鳩町のフィールドワーク

第10・11週 斑鳩町のフィールドワーク本科5年生選択必修者を対象とした一般教養科目 社会科学特論では、地方創生推進事業(COC+)の一環として、「斑鳩町のまちづくり」をテーマに本校と斑鳩町商工会との協働により、平成30年7月9日(月)に「斑鳩町のフィールドワーク」を実施しました。

担当教員:竹原准教授

斑鳩町商工会:澤﨑様

斑鳩町商工会女性部:松村様

午前の部は、電気工学科18名と情報工学科6名、午後の部は、機械工学科4名と電子制御工学科15名、物質化学工学科6名の合わせて49名の学生が、JR法隆寺駅近辺の商店街と法隆寺界隈を実際に歩き、斑鳩町議会議員や地元の商工業者等から生の声やまちづくりの課題についてヒアリングを行いました。このフィールドワークを通して、学生は普段の座学では得られない体験により、”工学的な知識をもつ技術者がどのようにして地域社会の問題にアプローチしていけばよいのか”を学び、地域をイノベーションしていくことの重要性を知りました。

【午前・午後の部 行程表】

午前

午後

行 程

地 図

9:05 13:00 奈良高専出発

9:25 13:20 JR法隆寺駅南口下車・法隆寺北口商店街散策 9:30 13:25 共育塾へ移動

【午前】斑鳩町議会議員 小村 尚己様

【午後】いかるが車輌 福島 章芳様

10:00 13:55 FIVE PAGODA いかるがアンテナショップ 10:15 14:10 法隆寺iセンター下車 10:25 14:20 株式会社 錺(かざり)技研 山﨑 俊和様

オレンジの庭 堤 彩様

並松商店街自由散策

11:10 15:00 バス帰校 11:30 15:20 奈良高専到着 【斑鳩町のフィールドワーク】

斑鳩町議会議員:共育塾:小村様

ヒアリング:まちづくり活動について

法隆寺駅北口商店

いかるが車輌:福島様

ヒアリング:商工会の活動について

FIVE PAGODAいかるがアンテナショップ

株式会社 錺技研:山﨑様

ヒアリング:地域活性化事業について

和太鼓等の錺鋲(かざりびょう)

オレンジの庭:堤様

ヒヤリング:地域活性化事業について

ラベンダースティック

竹原准教授は、「工学的な知識をもつ技術者にとって理論研究は重要ですが、現実に製造や開発に携わる仕事ですので、例えば、技術者として海外にプラントを建設する際に現地の文化や風習を無視して建設することは難しく、現地調査は非常に大切です。また、様々な立場・職種の方から直接、話を聞けたことは非常によい機会だったと思います。これらの点からも本日のフィールドワークは学生の皆さんにとって、大変貴重な体験となったことでしょう。」と、結びました。

午前の部(並松商店街の様子)

電気工学科と情報工学科の学生

午後の部(集合写真)

機械工学科と電子制御工学科、物質化学工学科の学生この日は、天候も良く、穏やかなうちに無事終了しました。

このフィールドワークを踏まえて、平成30年7月23日(月)に「斑鳩町商工会職員・女性部員によるプレゼンテーション評価」を行う予定です。

第13週 斑鳩町商工会職員・女性部員によるプレゼンテーション評価

第13週 斑鳩町商工会職員・女性部員によるプレゼンテーション評価本科5年生選択必修者を対象とした「社会科学特論」では、地方創生推進事業(COC+)の一環として、これまで本校と斑鳩町商工会との協働により、特別講義及びフィールドワークを「斑鳩町のまちづくり」をテーマに行ってきました。

平成30年7月23日(月)、斑鳩町商工会 澤 﨑 様と斑鳩町商工会 女性部 松 村 様を招き、「斑鳩町商工会職員・女性部員によるプレゼンテーション評価」と題して、午前と午後の二回特別講義を実施致しました。

担当教員:竹原准教授

斑鳩町商工会女性部:松村様

斑鳩町商工会:澤﨑様

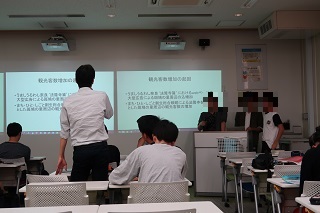

はじめに、担当教員 竹原 准教授からこれまでの経緯を踏まえて、本日の講義の主旨説明が行われました。その後に、教員・斑鳩町商工会・学生によるクリッカーシステムを活用した評価方法についての説明が行われました。

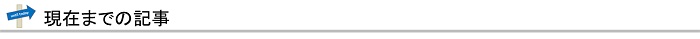

☆ クリッカーシステムについて

“ クリッカー ” とは,授業で学生が応答用に用いるリモコンのことで、クリックするものであることから通称 “ クリッカー ” と呼ばれています。学生がレスポンスカード(カード端末)のボタンを押すと、回答結果が集計されてリアルタイムにパソコンの画面上に表示されるというシステムです。 クリッカーシステムによるデモンストレーションが行われると、学生からは新しいシステムに対する歓喜の声が上がりました。

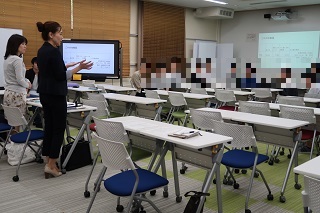

【午前の部】 (本科5年生選択必修者 電気工学科・情報工学科)

発表の様子

発表の様子

アドバイスを受ける様子

質問に答える様子

地域創生交流室で行われた講義の様子

【午後の部】 (本科5年生選択必修者 機械工学科・電子制御工学科・物質化学工学科)

発表の様子

学生による質問の様子

質問に答える学生の様子

クリッカーによるレスポンス

地域創生大講義室で行われた講義の様子

学生は各班7分のプレゼンテーションを行い、終了後には3分の質疑応答の時間が設けられました。発表に対して、聞き手の学生からも積極的な質問が行われました。澤 﨑 様と松 村 様からは、各班に対して的確なアドバイスを頂いた。

☆ 提案内容について

☆ 発表・プレゼンについて 1.新規性

提案内容は創造性に優れ他に無いものである。2.実現性

提案内容は実現性について考慮されている。3.事業性

提案内容は収益が見込め、継続的な事業が実施できるよう考慮されている。4.地域貢献

提案内容は地域・社会にとって必要である内容となっている。5.発表構成

スライドは良く準備され、内容は過不足無く適切である。6.視聴覚資料の活用

資料は明瞭で理解しやすく、写真、図表などが効果的に使用されている。7.話し方・振る舞い

声量、スピードは適切で、聞き取りやすい。聴衆を見ならが発表できている。8.質疑応答での対応

質問内容を十分理解し、的確に回答している。全ての班の発表を終え、斑鳩町商工会 澤 﨑 様と斑鳩町商工会 女性部 松 村 様より、全体に対する講評を頂いた。

午後の部を見学頂いた本校 機械工学科 須田助教は「皆さんお疲れ様です。おもしろい内容の発表を聞かせて頂きました。我々教員もこれからはグローバル化社会と言われている中で、地域貢献・地方創生という観点から自分達の生まれ育った土地や関わりのある土地のことを知っておくことは、とても大切だと思います。今後、皆さんが就職や進学をされた際にも自分たちが5年間高専で学んだ周辺の土地について、話すことができれば人と人との関係性を深めることに繋がります。この講義で学んだことをこれからの人生にも活かしてください。」と、地方創生推進事業(COC+)に取組む学生を激励しました。

機械工学科:須田助教

講評の様子

最後に、竹原准教授から「データを調べ、実際に人の話を聞き、また街を歩き、そこから感じたことを最終発表の内容につなげるというプロセスは、皆さんにとって良い学びであり、収穫となったように思います。学生の創意工夫による素晴らしい発表にもいくつか出会え、3年生の時に行った「COC+政治・経済」最終発表よりも成長している姿を見ることができました。」と、喜びの言葉として結びました。

この講義を通して、学生は奈良県や斑鳩町に愛着を感じ、あるいは起業について想いを抱く好機となりました。また、クリッカーシステムを活用した教員・斑鳩町商工会・学生による相互評価は、それぞれの想いを一つにした参加型の講義となりました。