日本学術振興会(JSPS)が公募した「小・中・高校生のためのプログラム ひらめき☆ときめきサイエンス」に本校 物質化学工学科 三木功次郎教授、山田裕久准教授のプログラムが採択され、実験教室が開かれました。

本年度で2年目を迎える中学生対象プログラム小学校5・6年生対象プログラム「電池が拓く新しい未来~実践!!果物電池から学ぶエネルギーの不思議~」を平成29年7月22日(土)(午前・午後の部の計2回)に実施し、合計31名が参加しました。

|

|

(物質化学工学科 山田裕久 准教授)

|

|

|

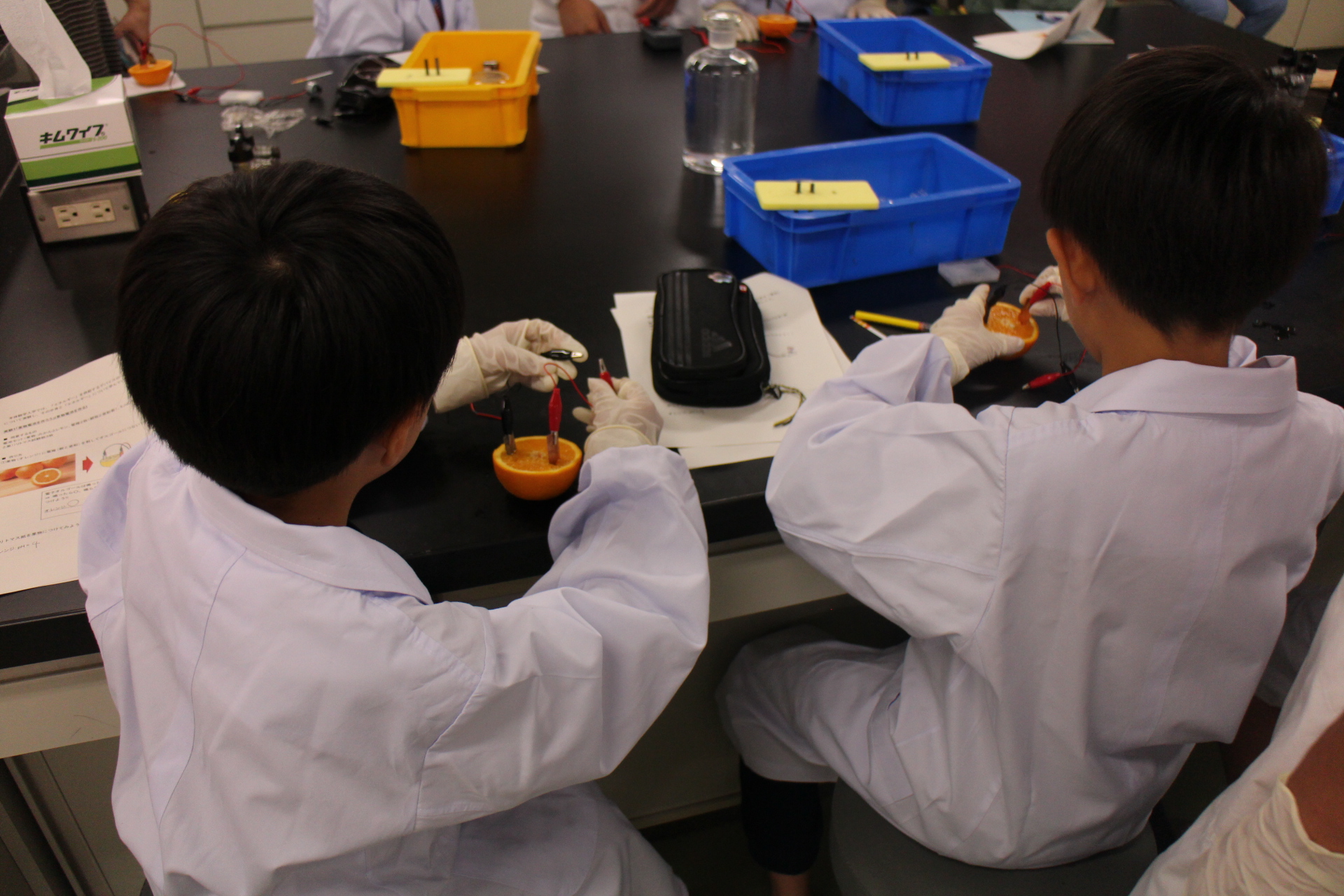

「電池が拓く新しい未来~実践!!果物電池から学ぶエネルギーの不思議~」では、果物電池や燃料電池を作り、実験を行いました。

まずはオレンジで作った果物電池を使ってオルゴールを鳴らしたり、電圧をテスターで計測したり、直列や並列に繋いだりするなどの実験を行いました。また、最初に作られた一次電池であるボルタ電池を例に電池の構成と材料の役割について説明があり、身近にある電池の中身についての講義もありました。

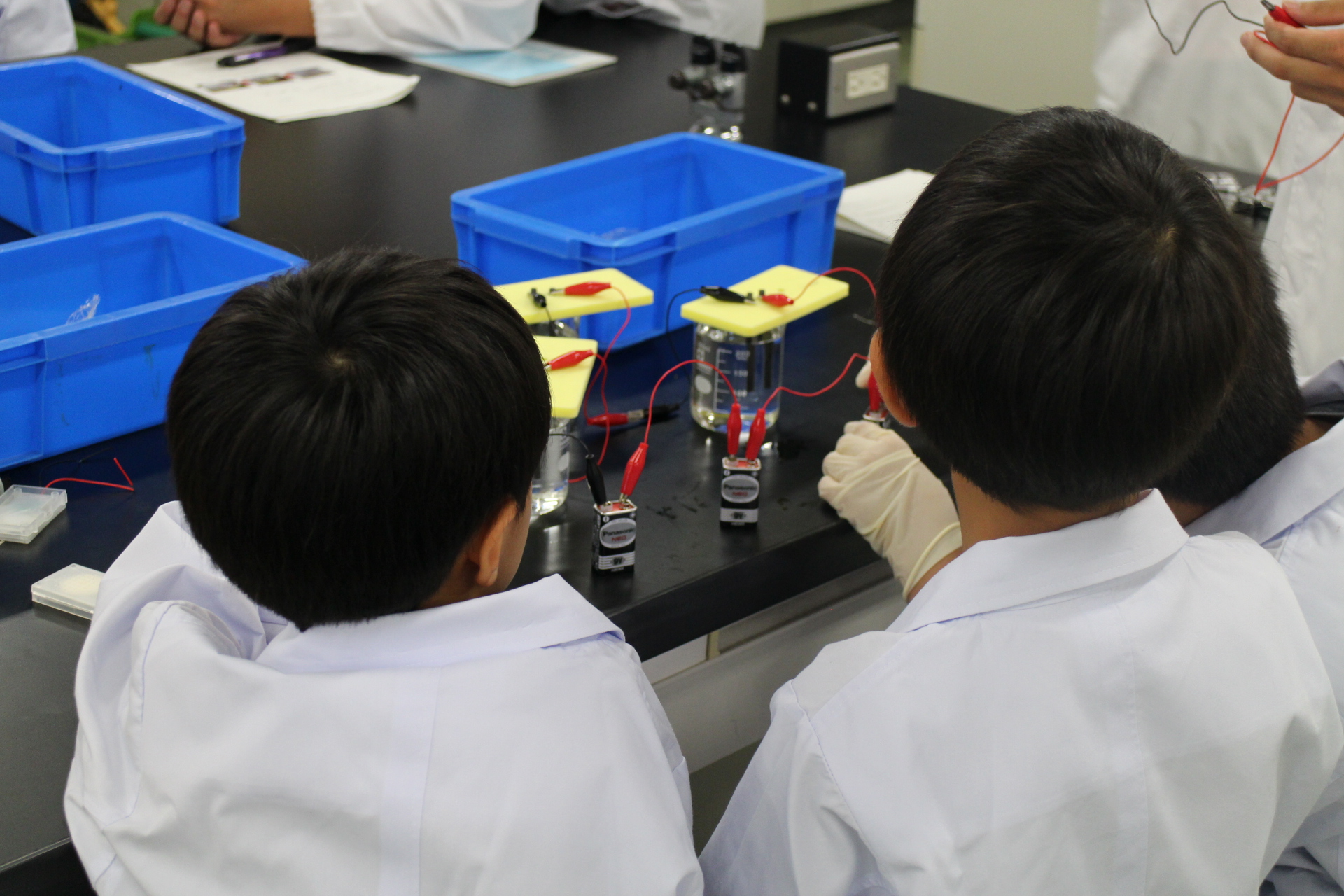

この後には燃料電池のしくみを理解するため、水を電気分解することによりできる水素と酸素を利用した燃料電池を実際に作り、モーターを動かしました。

最後には山田准教授による電池の歴史や現在の日本のエネルギー事情、未来の電池などについての講義があり、電池が持つ可能性やその役割について学びました。

|

|

本年度で6年目の開催となる小学校5・6年生対象プログラム「小さな生き物『微生物』の働きをしらべよう-パンからエネルギーまで大活躍-」を平成29年7月29日(土)と30日(日)に実施し、合計39名が参加しました。

|

|

(物質化学工学科 三木功次郎 教授)

|

|

|

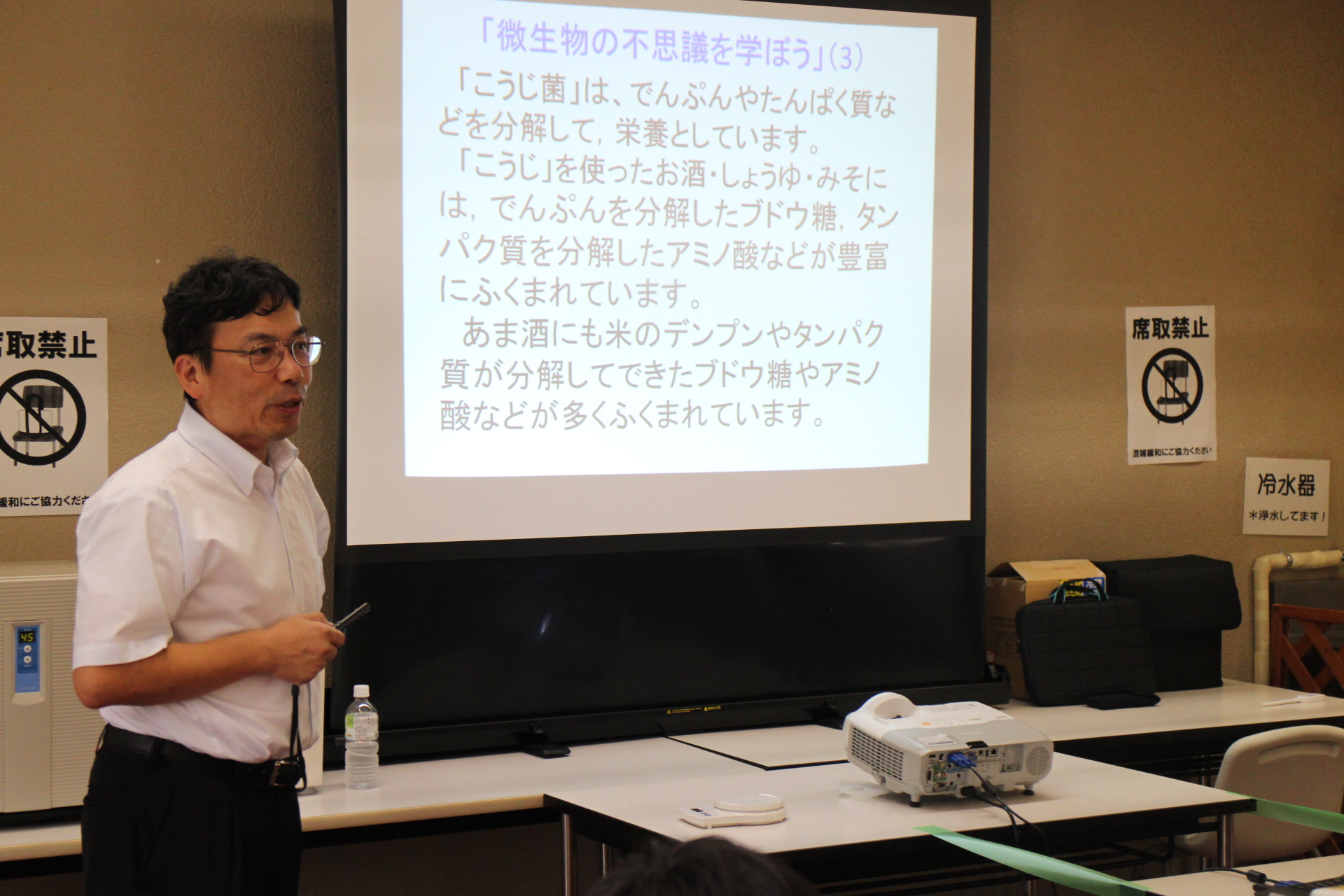

「小さな生き物『微生物』の働きをしらべよう-パンからエネルギーまで大活躍-」では、麹菌やパン酵母といった微生物について様々な実験を通して学びました。

麹菌の実験では、米麹でデンプンを分解したり、デンプンを分解するアミラーゼを麹菌から取出し、それを使ってデンプンを寒天で固めた板に絵を描いたりする実験などを行いました。

パン酵母の実験では、まずパン焼き器でパンを焼きました。

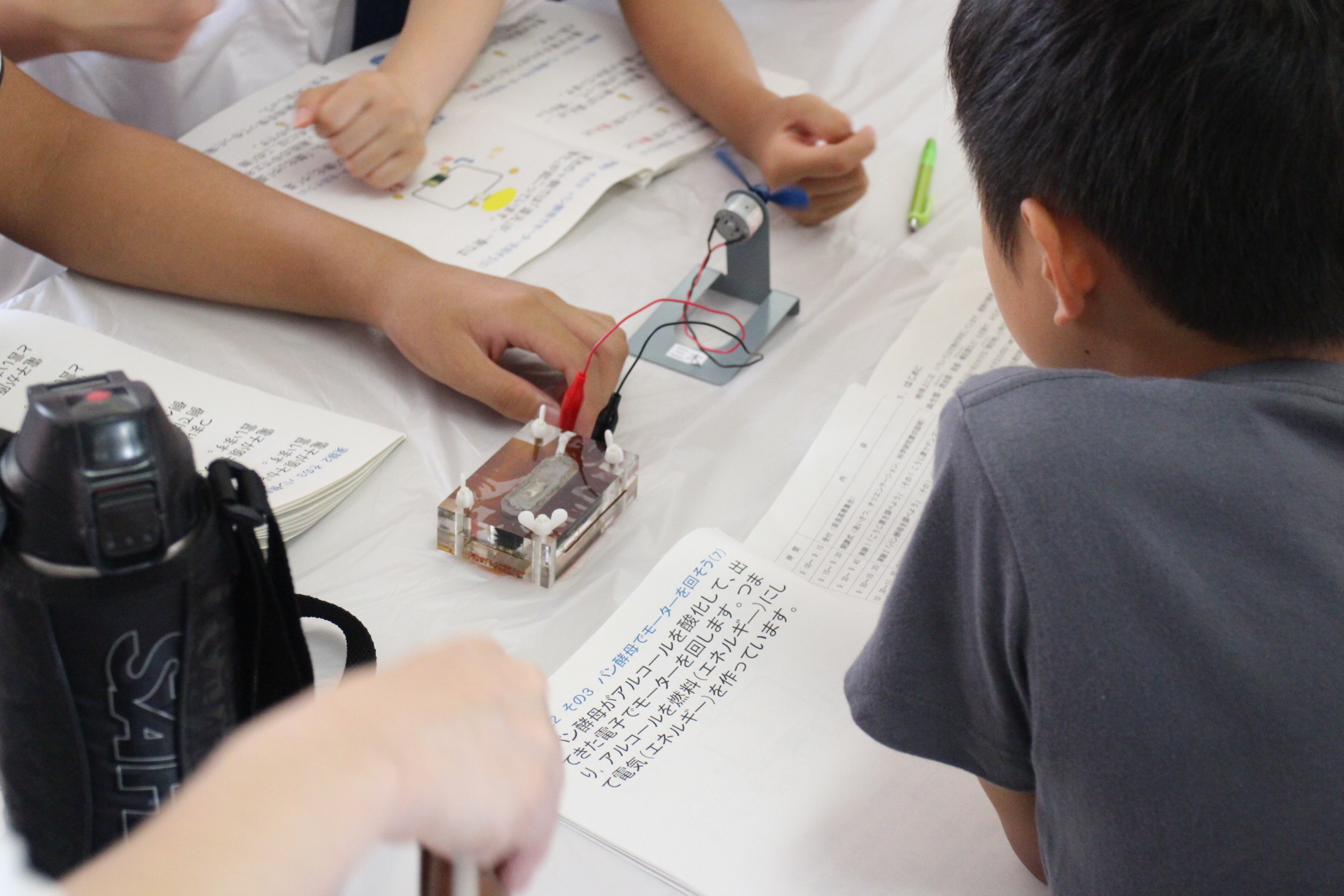

また、パン酵母でアルコールを作ったり、パン酵母を用いた電池を作成してモーターを回す実験も行いました。

パンが焼き上がると米麹でできている甘酒と一緒に試食しました。受講生は焼き立てのパンをおいしそうに食べていました。

また、三木教授の講義では、微生物の様々な役割や働きについて興味深い話がありました。

|

|

各日、受講生は楽しみながらたくさんの実験を行いました。この度のプログラムを通じて、科学にさらに興味を持ってもらえたと思います。

☆修了証書として参加者全員に「未来博士号」が授与されました。