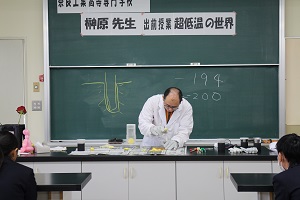

一般教科 榊原 和彦 教授、稲田 直久准教授の「超低温の世界を探る」を実施しました。

安全教育の観点から、「液体窒素」がどういうものか、どういう挙動をするのかを

説明しつつ、実験の際の心構えに付いて説明がありました。

榊原教授が上腕に液体窒素をかけました。液体窒素は瞬時に蒸発するため、一瞬であれば大丈夫です。

また、床にこぼすと、液体窒素の液滴がホバークラフトのように床面をかなりの速さで滑って行きました。

ちょうど熱して真っ赤になった鉄板に水滴を垂らしたような状態が常温で起きています。

生徒は、安全に実験するために必要なことを学びました。

特殊な温度計を使用し液体窒素の温度を確認しています。

特殊な温度計を使用し液体窒素の温度を確認しています。

お馴染みの花を凍らせる実験。液体窒素に浸かった花はカチコチに凍り、握ると粉々になりました。

バナナを凍らせる実験、バナナを金槌のように使いクギを打ち込みました。

さて、ティッシュペーパーを液体窒素に浸けるとどうなるでしょうか?

乾いたティッシュペーパーは、ほとんど変化はなかったのですが、濡らしてクギのように形作り液体窒素に浸けると

先ほどの冷凍バナナで板に打ち込むことができました。

風船で作った犬を液体窒素に浸けると、しわくちゃになりましたが、

外に出すと元に戻りました。でもこれでは、中でどうなったかわかりません。

郡山西中学校の馬場先生に部屋の空気をビニール袋に閉じ込め液体窒素に浸けていただきました。

ビニール袋の様子を確認してもらっています。袋を拡大すると白く濁った液体が

溜まっていることが分かります。

ヘリウム風船を使った実験。常温では浮きますが、液体窒素に冷却されて体積が減ったヘリウム風船は

浮かびません。浮力が作用していることがよく分かります。

ヘリウムボイスの実験。この写真では、榊原先生のヘリウムボイスをお伝えできないことが残念です。

もちろん、生徒にはとても受けました。

ヘリウムガスだと音の伝播速度が上がり声のオクターブが上がることを学びました。

ネオジム磁石を使った「超伝導」の実験。

生徒からの質疑応答に応えています。

生徒からの質疑応答に応えています。

中学生諸君には、是非とも理系科目に興味をもってもらい、

日本の技術、研究を支える人材になってほしいと思います。

皆様お疲れ様でした。