奈良高専では、今年度も出前授業を実施しています。これは、児童生徒の理科離れが進む現状の改善を図るため、

平成16年1月に奈良県大和郡山市と学市連携協定が結ばれ、創造性や科学的な考え方を育むことを目的に、小中

学校からの依頼により、本校が出前授業として実施しているものです。

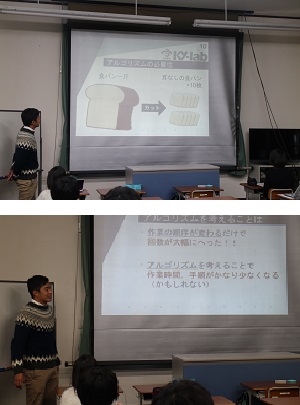

平成28年12月9日(金)には、郡山城内にある学科指導教室「ASU」において、情報工学科 山口 賢一 准教授に

よる「パズルの達人 アルゴリズム的思考法を学ぶ」と題した授業を行いました。

はじめに、生徒さんたちがこの後の授業を理解しやすくするため、身近な事例を挙げながらコンピュータと

アルゴリズムについて簡単な解説がありました。

|

本校の学生も補助学生として授業に参加しました。

ここではアルゴリズム的思考法について生徒さんたちにも分かりやすいように解説を行いました。

|

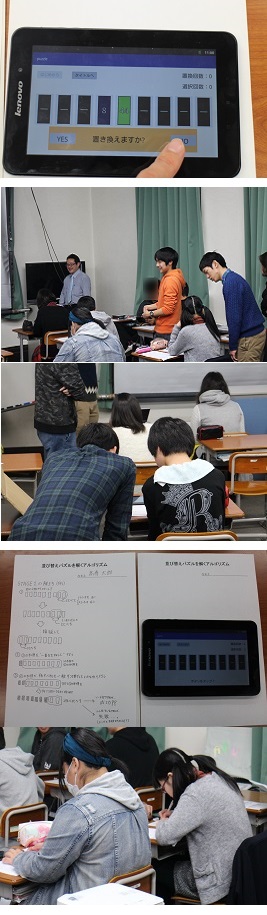

アルゴリズムについて理解してもらった後は、タブレットを用いて2つのパズルゲームに挑戦してもらいました。

まずは、数字の記載されたパネルを左から小さい順に並べ替える(ソートする)パズルです。

生徒さんたちはいかに少ない回数で並び替えるかに挑戦しました。

|

最初のSTAGE1は全てのパネルの数字(1~9)が確認できる状態で並べ替えを行います。

常に全ての数字が見えているので簡単に並び替えできますが、並び替える回数は挑戦する人によって違います。

補助学生もサポートに入りました。

|

|

STAGE2はパネルの数字(1~50までのランダム)が隠された状態で並べ替えを行います。(選択したパネルだけ数字が表示されます。)

選択していない数字は見えないず、数字のパターンも多いのでSTAGE1より難しいです。

最初は何度も選択し直して悪戦苦闘していた生徒さんたちも、チャレンジするうちにより少ない回数で並べ替えることができるようになっていました。

早く並べ替えることができるようになったら、どのような方法で並べ替えたのかを紙に実際に書いてもらいました。

パズル上で解くことができても、実際に文章や図で説明することは非常に難しいです。

これをできる人は、「アルゴリズム的思考法」ができる人であり、プログラマーに向いているそうです。

|

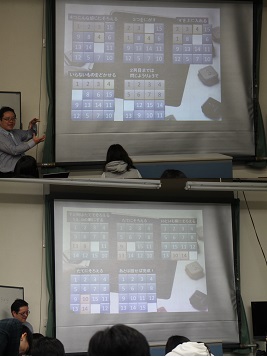

2つ目のパズルは、1~15の数字を順番に並べる「15パズル」です。

このパズルでは、いかに短時間で完成させるかに挑戦しました。

|

まずは、山口准教授から15パズルについて簡単な説明がありました。

|

|

15パズルについて理解してもらった後は、それを短時間で完成させるための方法を教えてもらいました。

山口准教授の最速記録はなんと11秒台だそうです!

|

|

実際に挑戦してもらいました。先程聞いた短時間で完成させる方法を使うと皆さん見る見るうちに上達していき、1分以内に完成させる生徒さんもいました。

ASUの先生方にもパズルをしていただきました。生徒さんに負けず集中して何度も挑戦されていました。

|

最後に、今日学んだコンピュータとアルゴリズムについてのまとめと奈良高専では関連することをどのように学んでいる

かについてお話がありました。

皆さん、最後まで集中して授業を受けられていました。

|

終わりの号令。お疲れ様でした。 |