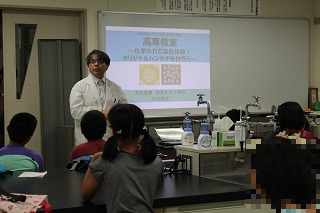

平成29年8月5日(土)、大和郡山市との学市連携協定事業の一環として、科学教室「身の回りの食材でハンカチを染めてオリジナルハンカチをつくろう!」が本校 物質化学工学科棟 生物化学工学実験室で開講され、大和郡山市の小学生13名が参加しました。

はじめに、物質化学工学科 石丸 裕士准教授による"学科紹介"・"実験スタッフ紹介"・"受講生の自己紹介"が行われました。

つぎに、"実験にあたっての注意"・"つかう器具のチェック"等の説明がありました。

|

(物質化学工学科 石丸 裕士准教授)

|

(実験スタッフ紹介)

|

所属小学校・学年の異なる3~4名が1グループとなり、それぞれがつかう器具の準備が整い、早速実験が行われました。

|

(実験1 カレーとぶどうでハンカチを染めよう)

|

(実験2 染めたハンカチを使って実験しよう)

|

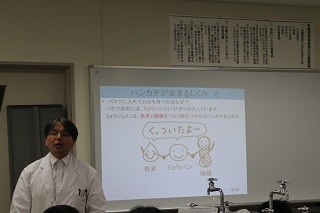

実験1により、白いハンカチをカレーやぶどうで染めることで、受講生はハンカチが「めん」という細い線の束になった繊維でできていることやカレーやぶどうの色のもとが、クルクミンやアントシアニンという色素であることを知りました。そして、色素が繊維に引っ付いてはなれなくすることを染色といい、ミョウバンを入れたバケツの中に染色したハンカチを入れて30分待つことで、色素と繊維をより強く結びつける働きがあることを実際に目にし、ハンカチが染まるしくみを学びました。

(白いハンカチをお湯でカレー粉とともに煮て、黄色く染めている様子)

実験2により、カレーとぶどうで染めたそれぞれのハンカチを使って、"じゅうそう"と"クエン酸"をスポイトで順番に同じ場所にかけて、色の変化を調べました。

|

(染めたハンカチで色の変化を調べる様子)

|

(色素と繊維をより強く結びつける働きの説明)

|

さらに、試験管中のカレー色素やぶどう色素、紫キャベツ色素にスポイトで、①トイレ洗剤②レモン③クエン酸④ヨーグルト⑤じゅうそう⑥油よごれ洗剤のそれぞれを入れて、色の変化を調べました。そして、溶液の性質について、①トイレ洗剤②レモン③クエン酸④ヨーグルトは、「すっぱい」溶液で、このような性質を酸性といい、⑤じゅうそう⑥油よごれ洗剤は、「ぬるぬる」した溶液で、このような性質をアルカリ性と言うことを知りました。そして、カレーの色素は、酸性で黄色に、アルカリ性で赤色になり、ぶどうや紫キャベツの色素は酸性で赤色~赤紫色~青紫色に、アルカリ性で青緑色~緑色になることを実験により確認しました。さらに、紫キャベツの色素のように、溶液の性質を示すものを指示薬と呼ぶことを学び、夏休みの自由研究にも使えるトピックとなりました。

(試験管中の紫キャベツ色素に、①から⑥の身の回りにあるものを入れて、溶液の性質を調べる様子)

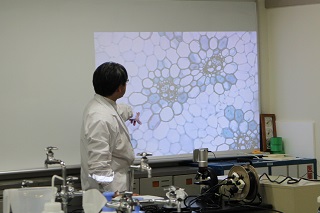

オリジナルハンカチが仕上がるまでの時間に、身の回りの食材に色を付けた断面を顕微鏡で観察しました。受講生たちは、自分が染めたオリジナルハンカチが完成し、それぞれの仕上がりに満足の表情を浮かべました。この講座が終わるころには、はじめは緊張した面持ちの受講生たちも打ち解けて和気あいあいとした雰囲気に包まれていました。

|

(顕微鏡で観察する様子)

|

(顕微鏡で見たとうもろこしの断面の説明)

|

|

(染め上ったばかりのぶどうハンカチ)

|

(出来上がったオリジナルハンカチ)

|

最後に、石丸 裕士准教授から「この講座に、参加してくれた受講生の皆さん、一緒に参加していただいた保護者様、送迎していただいた保護者様、本日はありがとうございました。これをきっかけに、皆さんが"理科が楽しい"と思えるようになっていただければと思います。お疲れ様でした!」と、述べられました。