「将来エンジニアとして地域を見つめるための視点を養うこと」を目的として、本科1年生5学科共通の一般教科『COC+地理』が、全5回に渡り行われました。

これにより、地方創生推進事業(COC+)の一環として、来年度から実施される「地域創生マインド養成教育プログラム」のための本格的な地域理解教育の授業が今年度の後期末に開始されたことになります。

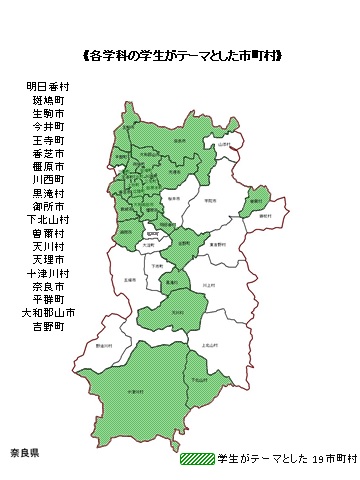

これまでの系統地理学、世界の地誌などの学習事項を踏まえながら、この授業では、奈良高専の所在する奈良県地域についての学習を行いました。学生は、1学科4~5名の9班に分かれ、グループワークで主題学習に取り組み、自ら情報を整理し、調べたことをまとめ、作成したポスターによりプレゼンテーションを行いました。

平成29年1月30日(月)には情報工学科、2月1日(水)には機械工学科・電子制御工学科・物質工学科、2月3日(金)には電気工学科で「ポスター発表と相互評価」が行われました。

|

(担当教員 上島 智史 助教)

|

|

このポスター発表によるプレゼンテーションの目的は、6~7分の限られた時間内に奈良県地域の魅力をわかりやすく聞き手に伝えることです。発表者2名は常に班のポスターの設置場所に待機し、教員の合図で順番に交代をし、全員が均等に発表を行います。それ以外のメンバーは他の班の発表を聞き、評価を行います。相互評価の方法は、ポスターと発表の2点から、①ポスターの内容や構成・レイアウト等に関する点と②発表者の声量やスピード、質疑に的確に回答しているか等に関する点を評価のポイントとしました。さらに、各班の人気投票も行われました。

|

(相互評価の方法)

|

(情報工学科 ポスター発表の様子)

|

(大視聴覚室にて撮影)

|

|

奈良県の市町村について、基本情報や人口・面積・世帯数などの統計データを活用して、また、歴史や文化・風習などについて調べ、そのエリアの観光、特産品・郷土料理・伝統産業や世界遺産、重要文化財・伝統的建造物などの情報を集め、まちの強みを紹介しました。そして、キャラクター等を用いての地域おこしの現状やイベント情報を伝えたり、昔話を調べ地名の由来を探ったり、地形から独自の言語体系・方言が発展したことを調べたりして、集めた情報を整理しまとめ、そして、まちの魅力を最大限にアピールしました。

中には、そのまちの魅力を伝えると共に、そのまちの課題を発見し、発表している班もありました。そのうえで、奈良県の発展的なまちの特徴として、学校・保育施設や病院、介護・社会福祉施設といった行政サービスの効率的な提供やバスの路線や駅へのアクセス数などの交通機関の充実が重要なカギであることに気づきました。また、奈良県の特徴的な地形や地質・気象などの自然条件から土砂崩れの対策等防災面での課題があることや奈良県最大の工業団地・昭和工業団地の活性化への課題があることにも気づきました。

それぞれの学科の各班が、色々な角度からまちの魅力に気づき、課題を発見し、ポスター発表によるプレゼンテーションを終えました。

|

|

|

(教員による評価の様子)

|

(電気工学科 ポスター発表の様子)

|

(大講義室にて撮影)

|

今回の授業を通して、奈良県の市町村について、自らが調べることにより考え、関心を持ち、そのまちの魅力を聞き手に伝えることができました。

今後の本科3年生から行われる『COC+政治・経済』や来年度より行われる専攻科2年生の『地域社会技術特論』へとつながる「将来エンジニアとして地域を見つめるための視点を養うこと」の重要性を知る授業となりました。