≪社会科学特論 本科5年生選択必修者≫

奈良県が抱える重点課題を解決できるリーダーの人材育成のために、本年度から「TOMO地域創生マインド養成教育プログラム」が現行カリキュラムの枠内で実施されています。

地域に対する友愛・地方創生への使命感を醸成する為の地域創生理解科目として、本科5年生において「社会科学特論」が平成29年4月10日(月)より全15回に渡って進められております。

"工学的な知識を持つ技術者がどのようにして地域社会の問題にアプローチしていけばよいのか"地域産業・経済をテーマに、学生がグループワークを通して地域の課題を解決するアイデアを考える授業を行っております。教科書には載っていない情報を専門分野の異なる学科教員や外部講師がオムニバス形式で行い、様々な視点から課題解決にアプローチしています。

この講義を通じて、学生はグループワークに取り組み実際に場所・地域をイノベーションするためのプランを構想し、世界の中で、場所・地域をイノベーションしていくことの重要性を共有して参ります。

≪講義項目・内容(予定)≫

| 週数 |

日程 |

講義内容 |

| 第 1週 |

4/10 |

ガイダンス |

| 第2・3週 |

4/ 17・24 |

グローバリゼーションと地域 |

| 第 4週 |

5 / 1 |

持続可能な地域の発展 |

| 第 5週 |

5 / 8 |

日本の自治体政策 |

| 第 6週 |

5/15 |

地域政策のアクター |

| 第 7週 |

5/22 |

特別講義(1) 地域政策と技術者 |

| 第 8週 |

5/29 |

地域経済とその指標 |

| 第 9週 |

6 / 5 |

グループ演習(1) |

| 第10週 |

6/12 |

特別講義(2) 奈良と文学 |

| 第11週 |

6/19 |

グループ演習(2) |

| 第12週 |

6/26 |

特別講義(3) 奈良と建築 |

| 第13週 |

7/ 3 |

グループ演習(3) |

| 第14週 |

7/10 |

グループ演習(4) |

| 第15週 |

9 / 4 |

最終発表会 |

≪社会科学特論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

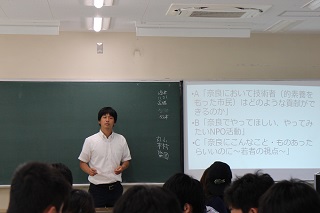

第7週 特別講義(1) 地域政策と技術者

NPO法人 ならゆうし様による「社会科学特論」における特別講義が開催されました。

平成29年5月22日(月)、『地域理解資料室』(仮称:現LR・談話スペース)において、特定非営利活動法人 ならゆうし 理事 春田 千尋 氏を講師にお招きして、「NPO法人の機能と、地方におけるエンジニアの可能性について~ならゆうしの事例より~」と題して、「社会科学特論」(担当教員:竹原 信也准教授)本科5年生選択必修者を対象にご講演いただきました。

春田理事には、『地域理解資料室』(仮称:現LR・談話スペース)キックオフイベントとして、特別講演会(2017年3月31日)を開催した際にもお話をいただき、地方創生推進事業(COC+)の一環として、若者の地元定着を課題とした新たな知見獲得にご協力いただいております。

|

(担当教員 竹原 信也准教授)

|

(特定非営利活動法人 ならゆうし 理事 春田 千尋 氏)

|

|

|

|

前半は、まず、これまでの授業を踏まえ、担当教員の竹原准教授から自由・平等・友愛を頂点とする「ペストフの3角形」を用いて、人がつくる組織を3つの軸で分類し、政府・企業・共同体の3つの組織が交わる三角形の中心に第三セクターとしてNPOがあることを示し、そのNPOの役割をならゆうし様に実体験を踏まえつつお話いただき、地域社会における技術者の意義・役割・期待について、学生とディスカッションを交えながら行うことや地域政策における主要なアクター(住民・住民団体、NPO、企業、行政等)とその機能についての説明を行いました。

つぎに、春田理事から自己紹介があり、特定非営利活動法人(NPO法人)について、「NPOの収入源」や「NPO事例」を実際のNPO法人の活動を紹介しながら説明いただきました。

そして、「奈良県の持つ様々な数値」を例に挙げられ、奈良の現状を説明されたうえで、「ならゆうしが目指しているビジョン」として、「実践型インターンシップ」の提案をなされ、NPO法人の立場で行う事業の意義を述べられました。

さらに、「これからの奈良県に起こりうること」として、以下の3つをあげられ、「限られたメンバー(県民)でコミュニティを継続していくには」、地域政策における主要なアクター(住民・住民団体、NPO、企業、行政等)において、解決策が問われていると述べられました。

| 少子高齢化によるシビアな人材不足 |

| 市町村合併 |

| 伝統、地場産業の衰退 |

そのうえで、実際に行われている解決策として「地域×エンジニア」として、以下の3つの地域政策における主要なアクター(住民・住民団体、NPO、企業、行政等)の活動をあげ、

| 企業(SBドライブのIOT事業の例) |

| 行政(ITしまね開発支援ツアー!海士町(あまちょう)の例) |

| NPO(ならゆうし 松田 麻由子氏の例) |

「地方で生きることに興味がある人へ」向けて、

| 1. |

まずは、自分の地域の働き方を知る。 |

| 2. |

小さな事でもいいので実体験する。 |

| 3. |

その上で、今学ぶべきことを組み立てる。 |

ことの重要性を投げかけられました。

「この3つを早いうちに、できれば学生のうちに知り、実体験し、学ぶことで知見として広げていければ、どんな社会にも対応していける人材として生きていけるのではないでしょうか。」と述べられました。

その後、学生からの質疑に、春田理事から丁寧な応答をいただく場面も見られました。

|

|

|

|

前半の講義で、学生はNPOには政府・企業・共同体に学び、それぞれの欠点を補う役割があることを知りました。

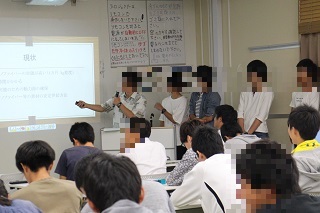

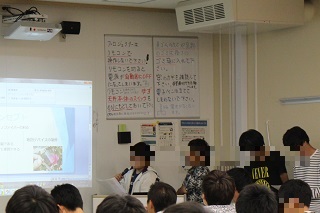

後半は、学生が5人1組となり、A・B・Cの3つのテーマに取り組むグループワークが行われました。各班は、10分間テーマについてディスカッションをし、ボードに書きまとめ、代表者が1分間の発表を行いました。

|

|

|

| (地方創生推進事業(COC+)経費により購入した「ホワイトボード」等は、地域創生授業を実践していくために活用されています。) |

| A. |

「奈良において技術者(的素養をもった市民)はどのような貢献ができるか」 |

| B. |

「奈良でやってほしい、やってみたいNPO活動」 |

| C. |

「奈良にこんなこと・ものあったらいいのに~若者の視点~」 |

すべての班の発表を終え、春田理事から学生へ対してそれぞれに丁寧なコメントをいただきました。

(代表学生による発表の様子)

春田理事は、「どの班も素晴らしいアイデアです。実は、既に奈良ではいろいろな人がいろいろな事をしています。その中に、ショッピングモールや企業・サークル・学生活動等があり、興味があればそこに加入したり、そこと連携したりして、今の学生の立場で自分は何ができるのかを考えてみてください。そうすることで、未来を見つける材料になると思います。」と、エールをおくられました。

竹原准教授は、「A・B・Cそれぞれの視点で考えてくれて有難うございます。春田理事のお話から既にある団体や活動がたくさんあることがわかりました。私たちは、それを知ることのできる仕組みが必要であることに気が付きました。いろいろな刺激を受けたと思います。」と、結ばれました。

この特別講義を通して、「奈良県の中で若者が挑戦する機会をつくり、地域の未来を考えながら、自ら人生を切り拓く人材育成を進めたい。」という、ならゆうし様の活動の思いに触れることで、学生は、地域政策における主要なアクター(住民・住民団体、NPO、企業、行政等)とその機能について学び、地域社会における技術者の意義・役割・期待について考える好機となりました。

(担当教員:竹原 信也准教授)

|

|

|

|

特別講演終了後に、提出されたプリントには、NPOについて「仕組みを何となくつかむことができた」「身近に感じられた」「企業よりも自由な活動ができるメリットがある」「多くの企業や地域とのかかわりがあって驚いた」「企業への就職ではないということが新鮮だった」「社会のニーズにあわせ、社会を良い方向へ導く重要な法人である」等の感想が学生から寄せられました。中には、地域とエンジニアの関わりやインターンシップの重要性、社会貢献や奈良県に関心を示す感想も多く寄せられました。

|

『地域理解資料室』(仮称:現LR・談話スペース)キックオフイベントとして、特別講演会を開催しました。(2017年4月10日掲載)

第10週 特別講義(2) 奈良と文学

一般教科(国語)千葉 幸一郎教授による「社会科学特論」における特別講義が行われました。

「社会科学特論」(担当教員:竹原 信也准教授)では、"工学的な知識を持つ技術者がどのようにして地域社会の問題にアプローチしていけばよいのか"を地域産業・経済をテーマに、学生がグループワークを通して地域の課題を解決するアイデアを考えるための授業として行い、様々な分野への関心・知見の獲得を目指したオムニバス形式で行っております。

平成29年6月12日(月)、「社会科学特論」本科5年生選択必修者を対象に特別講義(2)「奈良と文学」において「近代文学者の奈良へのまなざし」と題して、一般教科(国語) 千葉 幸一郎教授による講義が行われました。千葉教授は昨年度と今年度の2年間「高専間人事交流制度」によって仙台高専(名取キャンパス)から出向していらっしゃいます。

|

(担当教員:竹原 信也准教授)

|

(一般教科(国語):千葉 幸一郎教授)

|

はじめに自己紹介があり、宮城県ご出身の千葉教授から見た《奈良》のイメージについて"まほろば"、"UNESCO世界文化遺産"、"早起き"の3つをあげられ、それぞれについて解説がありました。また、自身の東日本大震災の経験から奈良は地震が少なく比較的安全で住みやすい土地であることなど奈良のよさを話されました。

つぎに、奈良県の歴史について説明があり、1871(M4)年に廃藩置県で奈良県が生まれたものの、統廃合などの紆余曲折を経て1887(M20)年再設置が認められたことや、大阪・京都間に鉄道が開業したこと等、近代化をめざして着実な歩みを進めてきた奈良県の歴史を再確認しました。

さらに、近代奈良と文学を考える上での時代区分として、浅田隆・和田博文編『古代の幻―日本近代文学の〈奈良〉―』(世界思想社、2001)に示されている

| 第Ⅰ期 |

「鉄道網の整備と紀行文学」明治維新(1868)~幹線鉄道の国有化(1907) |

| 第Ⅱ期 |

「近代観光都市と古寺巡礼」幹線鉄道の国有化~満州事変直前(1930) |

| 第Ⅲ期 |

「十五年戦争下の日本回帰」満州事変(1931)~敗戦(1945) |

をご紹介されました。

そして、奈良県と文学者の関わりを

| 1. |

奈良県生まれ、あるいは奈良県育ち。 |

| 2. |

奈良県に住んだ。 |

| 3. |

奈良県をおとずれた。 |

の3つのカテゴリーから紹介し、それぞれの文学者を紹介した上で、「文学者の奈良評」として5人の文学者による奈良の評価を、以下の表のように述べられました。

※受講した学生が、描いた文学者

| 和辻哲郎『古寺巡礼』(1919) |

奈良を繰り返し訪れた

和辻・堀・亀井にとって、

奈良は魅力的な土地であった。

|

|

| 堀辰雄『黒髪山』(1941) |

| 亀井勝一郎『大和古寺風物誌』(1943) |

| 志賀直哉『奈良』(1938) |

奈良に住んだ志賀にとっても、奈良は美しい土地であった。 |

| 保田興重郎『奈良てびき』(1962) |

桜井に生まれた保田は、

奈良は「天平人のこころのふるさと」ではないと批判しながらも、奈良は美しい土地だと認めている。 |

この特別講義を通して学生は、近代小説を中心に「奈良と文学」に触れ、教科書には載っていない情報を知ることにより、様々な視点から地域産業・経済について考え「奈良県の価値をどこに見出すか」のヒントをいただきました。

|

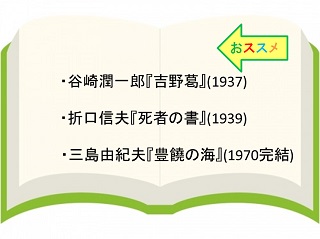

最後に、数ある文学作品の中から奈良を舞台とする小説として、ぜひ読んでほしい3冊をご紹介されました。

|

|

奈良県に文学にまつわる人物が多数いたことや奈良を舞台にした文学作品の多さに「驚いた。」「知らなかった。」「もっと知っておくべきだ。」と思った学生が多くみられました。また、「流行本以外のこんな本もいいな。」「奈良で文学のシーンに出てくるような場所をおとずれてみたい。」など近代文学や奈良の街並みに興味関心を示すものも多くみられました。さらに、和辻 哲郎の「《信仰》ではなく《鑑賞》の対象」や志賀 直哉の「食い物はうまい物がない」や保田 興重郎の「やはり美しい土地」などの奈良に対する近代文学者のまなざしに多くの学生が共感していることを感じました。 この特別講義を通じて、奈良県の魅力や良さについて再確認し、工学的な知識を持つ技術者が、文学的な側面から地域社会の問題にアプローチするための新たな価値観を見出す好機となりました。

|

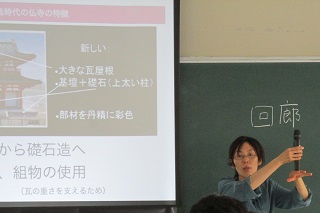

第12週 特別講義(3) 奈良と建築

仙台高等専門学校 元教員 熊谷 広子 氏による「社会科学特論」における特別講義が行われました。

平成29年6月26日(月)、「社会科学特論」本科5年生選択必修者を対象に特別講義(3)「奈良と建築」において「建築技術と奈良 ~奈良の寺院建築の移り変わり~」と題して、元仙台高等専門学校建築デザイン学科 熊谷 広子 先生による講義が行われました。

|

(午前の部)

|

(午後の部)

|

はじめに、熊谷先生より「奈良には歴史のある美しい建築物がたくさんあります。この特別講義では、皆さんにそれらの建物のデザイン的特徴をダイジェストでお伝えします。また、それらがどういう順番で、なぜ、どのように変わってきたのかについても言及します。この講義を受講したみなさんが、建物のデザイン的特徴から"どれが一番古いのか"を見分けられるようになればいいなあと思います」と、あいさつがありました。

|

(仙台高等専門学校 元教員 熊谷 広子 氏)

|

(自己紹介・あいさつの様子)

|

学生は、4~5人のグループになり、配付されたプリントに掲載されている社寺の写真に名称と建立(時代)を記入していきました。そして、"どれが建立の古いものか""なぜそういえるのか"についてもグループで考えました。

つぎに、神社とお寺の日本におけるそれぞれの起源について学びました。

| 【神社の場合】 |

【お寺の場合】 |

|

神社の起源は、「常設建物としての神社成立以前の形態(推測)」から知ることができ、以下の3つから推測されています。

(一)モリ(杜・森)に囲まれた神祭の聖地そのもの

(二)住居内や御屋などに玉、鏡などのご神体を祀る場所を設けたもの

(三)神祭の聖地に臨時の屋社を設けたもの

このことから神社の起源は、縄文時代まで遡ることができます。「神社の存在を裏付ける史料」としては『令義解』(古代、平安時代前期)、延喜式神名帳(平安時代中期)があり、また「神社の存在を裏付ける遺跡」として、丹生川上神社(吉野郡東吉野村)、大神神社(桜井市)でそれぞれ縄文時代、古墳時代の祭祀跡が発掘されています。

|

お寺の起源は、仏教の伝来と飛鳥時代の幕開けに見られ、蘇我馬子の発願により建てられた日本最古のお寺である法興寺(飛鳥寺)です。このころ時代の中心は奈良でした。

その後、四天王寺、川原寺(弘福寺)、本薬師寺が建立されましたが、残念ながら現存しておりません。発掘調査により、飛鳥時代の寺院の伽藍配置の特徴として、塔と金堂の周りを回廊が囲んでいるということが挙げられます。

|

さらに、神社とお寺の様式・構造の違いについて学びました。

| 【神社の場合】 |

【お寺の場合】 |

|

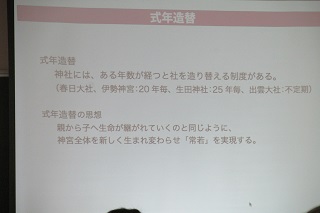

「古い神社の様式」として、住吉造(住吉大社の建築形式)・大社造(出雲大社の建築形式)・神明造(伊勢神宮の建築形式)が示され、千木と堅魚木などの建造物の屋根に設けられた部材から古いと言われる根拠をご説明いただきました。さらに、伊勢神宮の神明造に見られる屋根を持ち上げるための棟持柱は、唯一神明造の特徴として、日本古来の建築様式を伝えるもので丸柱の掘立式で、切妻、平入の高床式で棟木の両端を支えるためのものであることを知りました。ここまで学んでくると、「古い神社は、途中で形が変わっていないのか?」などの疑問が出てくると思います。しかし、神社建築の根幹にある「常若」という「常に新しく生まれ変わらせる」思想によって、形式はそのままで、ある一定の年数を経て社殿が作り替えられる(式年遷宮・式年造替)ことを学びました。

◇グループワーク:「主な神社の様式」について、直感でふりがなを記入していきグループごとに発表していきました。

|

草葺きの神社建築に対して、仏寺建築には大きな瓦屋根があり、堀立と比べて重量が重いため、基壇と礎石が必要でした。瓦の重さを支えるために柱上部の組物の使用も大きな特徴です。飛鳥時代の仏寺として唯一現存する法隆寺では、雲斗、雲肘木の雲形組物や、古代ギリシャのエンタシス式の柱といったデザイン的特徴が見られます。さらに、仏舎利(遺骨)を祀るために造られた五重塔の存在意義についても学びました。

奈良時代の仏寺のデザイン的特徴として、飛鳥時代から見られた舟肘木(円成寺)、大斗肘木(新薬師寺)、平三斗(法隆寺)の組物が奈良時代になると平三斗や出三斗などになり、さらに、一手先(出組)(東大寺)、二手先(大法寺)、三手先(薬師寺)の形式となりました。梁と柄は虹梁、蟇股が使われるようになり、お寺だけでなく古代の貴族の住宅遺構にも見られるようになりました。蟇股のデザインはその後時代を経るに従って徐々に色彩豊かな凝ったものとなっていきます。そして、飛鳥時代に伝来した建築様式が、奈良時代を通じて日本的に発展したものを和様建築ということを学びました。

平安時代から鎌倉時代には源平の争乱で焼失した東大寺復興のために、源頼朝が俊乗坊重源を造東大寺大勧進職に起用しました。その際に柱を貫通する貫を使い構造を強化するなどの改良がなされ、建築物が時代とともに頑丈になっていくことを知りました。

◇グループワーク:「奈良時代の代表的な仏寺」をプリントに書き込んでいきました。奈良の四大寺である興福寺、大安寺(大官大寺)、薬師寺、元興寺や他にも重要な東大寺、唐招提寺、西大寺を書き込んでいきました。また、現存する奈良時代の建築遺構として、栄山寺八角堂、唐招提寺金堂、東大寺転害門、東大寺正倉院、東大寺法華堂についても知ることができました。

|

|

|

最後に、熊谷氏から「皆さんの近くには世界遺産やたくさんの古くて美しい建築物があります。奈良県の価値を再発見するためにも、ぜひ訪れてみてください。」と述べられました。

竹原准教授からは「この特別講義で、普段目にしている建築物の様式や構造・デザインや技法などについて学ぶことで、以前よりも意義深さや奥深さを感じたことと思います。建築士の"常に新しく生まれ変わらせる「常若」"の思想など、工学的知識を持った技術者にも通ずるものがあるように感じました。」と結ばれました。

|

|

|

特別講演終了後に、提出されたプリントには、神社とお寺について「起源や様式、特徴について初めて知った」「代表的な仏寺を知り、そのデザイン的特徴についても知った」「神社の様式の種類の多さやその技術力の高さに驚いた」「建築方法や起源を知ることができ、そこから、時代の流れを感じられた」「知識を得た上で次に見に行く機会があれば、配置や様式、組物などの建築学的観点から構造に注目して見ようと思った」「奈良のことを発信できるいい機会になった」等の感想が学生から寄せられました。学生は神社やお寺について、今まで注目していた景色や雰囲気だけでなく、建築様式や特徴、つくられた時代背景などについても興味を持つことができました。さらに、工学的観点から建築学を考える好機となりました。

|

第15週 最終発表会

吉野町 木のまち推進室 地域おこし協力隊の皆様がご参加くださいました。

|

「社会科学特論」(担当教員:竹原 信也准教授)では、"工学的な知識を持つ技術者がどのようにして地域社会の問題にアプローチしていけばよいのか"をテーマに、地域産業・経済の課題を解決するために、様々な分野への関心・知見の獲得を目的としてオムニバス形式の授業を行ってきました。

平成29年9月4日(月)、本科5年生選択必修者を対象に大講義室において、吉野町 木のまち推進室 表谷 充康様と地域おこし協力隊 徳永 拓様、中村 智子様をお招きして、社会科学特論 最終発表会が行われました。今回の授業は、県内の林業活性化を念頭に、おがくずやセルロスナノファイバーをテーマに、学生がアイデア創出に取り組みました。

【吉野町 木のまち推進室 地域おこし協力隊の皆様】

|

(表谷 充康様)

|

(徳永 拓 様)

|

(中村 智子様)

|

|

【3・4時限目】(電気工学科・物質化学工学科)

|

1班から8班のグループが5分(発表3分+質疑応答2分)という時間制限の中プレゼンテーションを行い、吉野町様、教員、学生それぞれが評定し、想いの共有を図る評価方法がなされました。

|

1 班

セルロスナノファイバーの化粧品への応用

~マニキュアのトップコート~

|

2 班

奈良県林業の課題改善策

|

|

|

|

3 班

おがくずを活用したバイオトイレによる

新たな循環サイクルの提案

|

4 班

奈良県林業の課題解決 ~林業×宇宙産業~

|

|

|

|

5 班

セルロスナノファイバーを活用した回路基板への応用

~ペーパーデバイス~

|

6 班

セルロスナノファイバーを用いた大型公園の建設

|

|

|

|

7 班

セルロスナノファイバー自動車の生産工場を奈良県に創設

|

8 班

吉野杉の有効活用折り紙半導体デバイス

|

|

|

3・4時限目の最終発表会にご参加いただいた吉野町 木のまち推進室 地域おこし協力隊の皆様と本校 物質化学工学科 中村 秀美 教授からそれぞれの班にコメントをいただきました。

|

【5・6時限目】(機械工学科・電子制御工学科・情報工学科)

|

1班から10班のグループが5分(発表3分+質疑応答2分)という時間制限の中プレゼンテーションを行い、教員、学生それぞれが評定し、想いの共有を図る評価方法がなされました。

|

1 班

セルロスナノファイバーで作るロードバイク

|

2 班

AII Wooden Car ~FROM YOSHINO~

|

|

|

|

3 班

セルロスナノファイバーを用いた事業

~ビジネスシューズ~

|

4 班

木くずから未来の繊維へ

|

|

|

|

5 班

セルロスナノファイバーによる

FRP(繊維強化プラスチック)開発

|

6 班

おがくずの圧縮成形製品によるプラスチック製品への代替

|

|

|

|

7 班

セルロスナノファイバーメガネ

|

8 班

大鋸屑を使ったスプレー製品

|

|

|

|

9 班

セルロスナノファイバーの技術を使い机や椅子を作成

|

10 班

セルロスナノファイバーを利用した地図デバイスの開発

|

|

|

本校 機械工学科 谷口 幸典 准教授に、5・6時限目の最終発表会に対するそれぞれの班へのコメントをいただきました。

|

(担当教員:竹原 信也准教授)

|

(物質化学工学科 中村 秀美 教授)

|

(機械工学科 谷口 幸典 准教授)

|

|

|

【吉野町 木のまち推進室 地域おこし協力隊の皆様からのコメント】

表谷 様からは、「大変、ありがとうございます。桜で有名な吉野は、「木のまち」という顔も持っています。木のまち推進室は、吉野町の主要産業である木材関連産業の活性化に取組んでおります。その林業従事者の仕事を増やし、所得をあげていかなければなりません。そのために、木材の付加価値を上げるための努力を日々行っております。この度、機会をいただき、学生の皆さんからセルロスナノファイバーの可能性について、教えていただきました。これからも吉野町と積極的な連携をお願いし、今後の研究の糸口としていただければと思います。」とのお言葉をいただきました。

徳永 様からは、「私は、普段、木材の加工を通して木とふれあっているのですが、セルロスナノファイバーは今後の社会のために必要な取り組みだと思いながら、皆さんの発表を見せていただきました。森林には、木材供給だけでなく、酸素をつくったり、水質を浄化したりするはたらきも期待できます。さまざまな資源を供給してくれる森林の保全に努めていただければと思います。」とのお言葉をいただきました。

中村 様からは、「私は、木に関わって生活をしております。木をどういう風に加工するかということばかり考えておりましたが、皆さんの発表で木の加工について広い視点から考えるヒントをいただきました。木は木自体に魅力があるので、これをきっかけに近くの山に出かけたり、自然のあるところに出かけていただき、木にふれていただければと思います。これからも、頑張ってください。」とのお言葉をいただきました。

【本校 物質化学工学科 中村 秀美 教授からのコメント】

「アイデアを聞かせていただき、ありがとうございました。奈良県というのは、土地の7割が森林です。しかし、林業従事者の数は高齢化に伴い、年々減少傾向にあります。加えて、30年かけて育てた吉野杉でさえも、切って売ると一本数千円から数万円の利益しか得られません。親の代から年月をかけて育てた杉を売るには、勇気がいる現状です。そこで、切った木にいかに付加価値をつけて高収入を得るかということが、今後の課題となります。セルロスナノファイバーは一つの可能性を秘めたものだと思っております。しかし、中々課題が多く、奈良県には木材を加工する工場はありますが、パルプにして製紙用チップにする工場はありません。例えば、県内にこの工場をつくって、雇用に向けた取り組みも進めて行けたら地方創生につながると思います。そのために、皆さんの知恵やアイデアがこれからも必要になってきます。是非、若い皆さんの力を貸していただければと思います。」と、述べられました。

【竹原准教授からのコメント】

「様々な学科の学生が集まり、ユニークなアイデアが出されました。皆さんは将来工学的知識を持つ技術者となります。この授業を通して、地域に関心を持ち、地域がもつ可能性、今回は、吉野地域・林業のもつ可能性について知恵を出し合い共有できたことをうれしく思います。今後、皆さんから地域社会への様々な展開が生まれていくことに期待しています。」と、述べられました。

|