≪地域と世界の文化論 専攻科2年生一般必修≫

本講義は、「TOMO地域創生マインド養成教育プログラム」における地域創生理解科目の一つとして行われ、様々な地域の歴史と文化の理解を通じて、地方創生に関する使命感を滋養し、地域と世界を同時にみつめていくことの重要性、地域と世界を結ぶイノベーションの重要性について学ぶことを目的に、平成30年4月11日(水)より全15回に渡って講義が進められております。

また、本講義は、地方創生推進事業(COC+)の事業協働機関である奈良女子大学と奈良県立大学との単位互換科目の一つであり、各回のテーマに応じて協定校や学内から様々な講師を招へいし、オムニバス形式の講義を実施しております。

講義の中で実際に地域の文化施設や歴史遺産を見学するフィールドワークを設けることもあり、グローバリゼーションの進展を踏まえた上で、工学的な知識を持つ技術者がどのようにして地域の課題を分析したり、あるいはその解決方法について検討すればよいのか等、様々な視点から課題解決にアプローチしながら最終発表を行う予定です。

≪前期 講義項目・内容(予定)≫

≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

平成30年5月30日(水)、本校 地域創生交流室において、奈良県立大学 増本 貴士特任准教授による第8回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

この講義は、本校と奈良女子大学及び奈良県立大学とが取り交わした"地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 参加大学等間単位互換に関する覚書"(平成29年9月19日締結)により実現し、3大学・高専の学生が、相互に大学や高専の授業科目を履修し、単位を取得することを認める単位互換科目の一つとして実施されております。

はじめに、担当教員 竹原准教授から増本特任准教授の紹介があり、早速、「人々との共創が織り成すコンテンツツーリズム」と題して、増本特任准教授の講義が開始されました。

コンテンツツーリズムとは、「地域に「コンテンツを通じて醸成された地域固有のイメージ」としての「物語性」「テーマ性」を付加し、その物語性を観光資源として活用することです。」(コンテンツツーリズム学会HPより引用)

増本特任准教授は、

- 学生へのキャリア教育

- 地元資産(歴史・文化・景勝等)の再確認・活用

の二つをコンテンツツーリズム(≒聖地巡礼:宗教的な意味は無く、俗語的な言葉)による持続的・発展的な可能性として位置づけ、この講義では、特に②を観光学からのアプローチとして、ご説明いただきました。

そして、コンテンツツーリズムの研究、調査、考察、事業化等の活動を奈良県で開催されたイベントを中心にご紹介いただきました。

第8週 特別講義 増本 貴士 特任准教授(奈良県立大学)

地域と経済・観光【1】 人々との共創が織り成すコンテンツツーリズム

|

(奈良県立大学 増本特任准教授)

|

(講師紹介の様子)

|

|

|

| (講義の様子) |

|

(担当教員 竹原准教授)

|

(講義の感想を記入する様子)

|

最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生から「結論で、運営側による地域とファンを繋ぐストーリーができることで、コンテンツツーリズムの持続的・発展的な可能性がうまれるとおっしゃいましたが、その具体的な定義があれば教えてください。また、そのストーリーを考えるときに大事なことを教えてください。」や「舞台地の設定には、原作者・アニメ制作会社・誘致の3パターンがあるとおっしゃいましたが、その中の誘致についてお伺いいたします。イベントの成功が地域の活性化に繋がり、また、誘致につながるのでしょうか。私は、繋がりにくいように感じるのですが。」等の質問があり、増本特任准教授からそれぞれに丁寧なご回答をいただきました。

≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

第9週 特別講義 中谷 哲弥 教授(奈良県立大学)

地域と経済・観光【2】 国際観光の展開と地域 -奈良とインド・バングラデシュにおける農村観光-

平成30年6月6日(水)、本校 地域創生交流室において、奈良県立大学 中谷 哲弥教授による第9回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

『地域と世界の文化論』は、本校と奈良女子大学及び奈良県立大学との間で取り交わした単位互換科目の一つであり、本校で行われる奈良県立大学による講義はこの度で二回目となります。

はじめに、担当教員 竹原准教授から中谷教授の紹介があり、早速、「国際観光の展開と地域 -奈良とインド・バングラデシュにおける農村観光-」と題して、中谷教授の講義が開始されました。

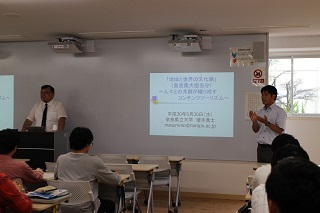

中谷教授は、観光という視点から地域(奈良)と世界の文化についてアプローチしていき、観光のなかに、いかに文化(=生活文化)が組み込まれ、観光資源化されているのかを奈良とインド・バングラデシュにおける農業体験や農家民宿などの農村観光(グリーン・ツーリズム)を中心に、奈良県立大学の学生さんが体験したスタディツアーやエコツーリズム等の事例をビデオ視聴により説明されました。

また、世界と日本(インバウンド)の観光動向について、共に増加傾向にあることや、主な国際観光の訪問先を国際観光客到着数と国際観光収入の順位から観光統計等を用いて述べられ、近年の観光動向の変化を解説いただきました。

|

(奈良県立大学 中谷 教授)

|

(講師紹介の様子)

|

|

(明日香村の棚田保全・民家ステイによる副業効果の説明)

|

(バングラデシュやインドの民泊による経済効果の説明)

|

|

(ケーララ―州の現地ホテルによる地域振興の説明)

|

(質疑応答の様子)

|

|

|

|

(質疑応答の様子)

最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生から「『主な国際観光の訪問先』資料で、国際観光客到着数では1位がフランスですが、国際観光収入では米国が1位となっており、収入が他の国に比べて格段に多いのですが、どうしてですか?」や「奈良県立大学の学生さんが実際に行った海外スタディツアーの目的は、異文化交流ですか?」等の質問があり、中谷教授からそれぞれに丁寧なご回答をいただきました。

≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

第11週 特別講義 寺岡 伸悟 教授(奈良女子大学)

地域と歴史・文化【1】奈良の地域性と文化を知る

平成30年6月20日(水)、本校 地域創生交流室において、奈良女子大学 寺岡 伸悟教授による第11回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

はじめに、担当教員 竹原准教授から本校と奈良女子大学及び奈良県立大学との間で取り交わされた単位互換科目の一つである本講義の概要と寺岡教授の紹介が行われました。

つぎに、「奈良の地域性と文化を知る」と題して、寺岡教授の講義が開始されました。寺岡教授は、「地域づくり」、「社会技術」、「観光とメディア」をテーマとした社会学を専門とされており、特に「社会技術」の分野では、エンジニアが社会の課題を解決する仕組みについて、本校教員と連携した研究を行っておられます。また、奈良女子大学では、「奈良の学際的な研究(なら学)」、「奈良の文化」等について、ご講義をされておられます。本校で講義をされるのは、二回目で本日の講義では、奈良県の地域区分と伝統産業についてお話しいただきました。

☆寺岡教授による本校における第1回目の講義は、下記をクリックしてください!

|

(奈良女子大学 寺岡 教授)

|

(竹原准教授による講師紹介の様子)

|

|

(奈良県はどこでしょう?吉野地方はどこでしょう?と

質問を投げかける様子)

|

(奈良県では早くから近代型観光がはじまったことを

説明する様子)

|

|

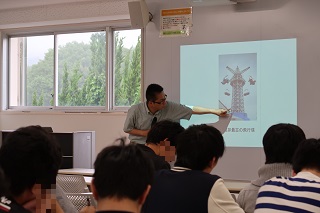

(奈良の不思議、春日山(御蓋山・みかさやま)と

若草山(三笠山・みかさやま)2つの山の説明)

|

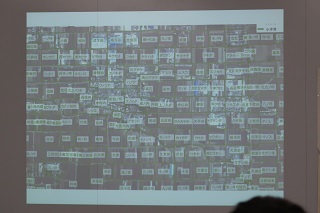

(奈良の不思議な幾何学性を奈良女子大 小字データベース等を用いて説明)

|

|

(奈良の歴史性と地域性によるユニークな

伝統産業の説明)

|

(質疑応答の様子)

|

寺岡教授は、まとめとして奈良県では、上質で少量生産である神仏に捧げるものづくりが特徴であること、内陸という立地が大量輸送に不適で、靴下(生産量日本一)のような軽くて搬送性の高いもの以外は大産地にならなかったことを述べられ、さらに、清酒発祥の地である日本酒を例に、近代の大量・均質生産の流れの中で苦戦した奈良の伝統産業について現状を説明されました。その反面、貝釦や革製品、前述の日本酒等、色々な手作り品や風土を活かしたものづくりが県内各地に残っており、時代とともに社会の価値(スローライフ・手作り・ネットワーク化等)と結びつき、再評価されつつある現状についてもお話しいただきました。

最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生から熱心な質問が寄せられると、寺岡教授はそれぞれの質問に丁寧にお答えくださいました。

≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

第12週 特別講義 前川 佳代 協力研究員(奈良女子大学)

地域と歴史・文化【2】 奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎再現~

平成30年6月27日(水)、本校 地域創生交流室において、奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所 古代学・聖地学研究センターの前川 佳代協力研究員による第12回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

はじめに、担当教員 竹原准教授から3大学・高専間での単位互換科目の一つである本講義の概要と、これまでに本校で行われた奈良県立大学と奈良女子大学の特別講義を振り返り、次いで前川協力研究員の紹介がありました。

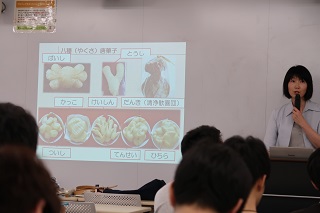

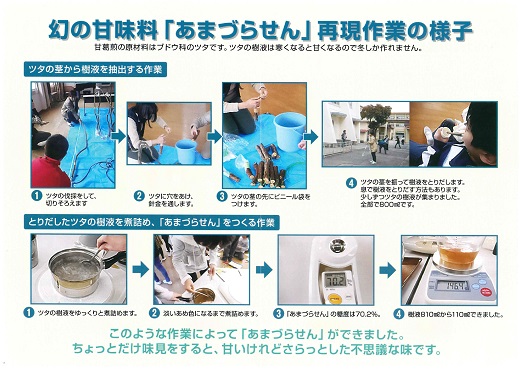

早速、前川協力研究員による「奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎(あまづらせん)再現~」と題した講義が始められました。「甘葛煎とは、古代から用いられた日本独自の甘味料で、『枕草子』にも登場します。原材料はブドウ科のツタで、糖度が高くなる冬季のツタを伐採し、樹液を取り出し、煮詰めたものです」と再現品を見せながら話され、続けて「その原料・製造方法は失われ、現在では作らないと食べられません。市販のどの甘味料にも該当しない上品な味です」と説明されました。そのあとに現代の奈良にお供え物として残る遣唐使が伝えた唐菓子、敦煌(中国甘粛省北西部の都市)でも食べられていたハクタク(法隆寺聖霊院お会式の供物(ネコミミ)で古代食)やブト(春日大社神饌)、中世の奈良饅頭を紹介されました。それらの甘味として使われ、さらに遣唐使とともに唐へ渡った甘葛煎の話も重ねて、古代の豊かな菓子文化とそれをもたらした国際交流に想いを馳せたお話が語られました。

また、数回にわたり再現実験を実施されている「奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト」の活動を中心に、甘葛煎の歴史や大変手間のかかる再現方法、科学的分析結果、再現実験をうけての考察などについて話されました。甘葛煎を利用して古代の唐菓子、椿餅、ふずく、イモガユ、かき氷、中世の奈良饅頭等を再現することで、「古代と現代をスイーツでつなぎ、古代人の知恵と技術を伝えることができる。それは奈良の古代菓子文化を後世に継承することにつながるだろう」と述べられました。

|

(奈良女子大学 前川協力研究員)

|

(八種の唐菓子の説明)

|

|

(古代スイーツロードの説明)

|

(空気ポンプによる樹液採取の説明)

|

|

(甘葛煎再現実験の説明)

|

(甘葛煎再現プロジェクト取組みの様子)

|

|

(甘葛煎 試食の様子)

|

(質疑応答の様子)

|

前川協力研究員は、まとめとして、「長屋王も食べたと考えられる幻の甘味、甘葛煎を人工的に再現するのは非常に難しいです。甘葛煎は時代が下るとすたれてしまい昭和になって再現されました。これを継承していかねばなりません。「奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト」では甘葛煎の再現作業の方法や技術を、奈良市内の小学生と再現に取組むことで未来を担う子どもたちに伝えています。また甘葛煎を身近なスイーツにできたら、誰も忘れないでしょう。甘葛煎を奈良で商品化し売り出すのです。そのために奈良高専で工学を学ばれている皆さんのお知恵をお借りしたい。再現過程で人手がかかる樹液採取について効率的な機械化などを提案していただければと思います。ぜひ、一緒に研究しましょう。」と結ばれました。その後、希望者が甘葛煎を試食しました。「黄金糖のよう」「黒蜜に似てる」といった感想がだされ、現代にも通用するスイーツであることが示されました。

平成29年度 奈良市立鶴舞小学校5年生一同 協力指導:奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト

「まぼろしの甘味料 あまづらせん」

奈良市教育委員会 平成29年度「小・中学校等における企業家体験推進事業」によるパンフレットより

最後に質疑応答の時間が設けられ、学生からは樹液の取れるツタの種類等についての質問が寄せられました。前川協力研究員からそれぞれに丁寧な回答をいただきました。

第8週 奈良県立大学 増本特任准教授による特別講義

第9週 奈良県立大学 中谷教授による特別講義

第11週 奈良女子大学 寺岡教授による特別講義

≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

第15週 『地域と世界の文化論』(担当教員:竹原准教授) 最終グループ発表

平成30年7月25日(水)、本校 地域創生交流室で、第15回 『地域と世界の文化論』(担当教員 竹原准教授)の講義において、最終グループ発表が行われました。

本講義は、地方創生推進事業(COC+)における奈良女子大学と奈良県立大学との単位互換科目の一つとして行われ、テーマに応じて学内外から様々な講師を招いたオムニバス形式の講義として実施されてきました。これまでに行われた特別講義等を振り返りながら、グローバリゼーションの進展を踏まえた上で、地域の課題を分析、その解決方法の検討を通して、学生は最終グループ発表を行いました。

|

(奈良高専 担当教員 竹原准教授)

|

(奈良女子大学 前川協力研究員)

|

|

(論文形式の発表の様子)

|

(新聞記事形式の発表の様子)

|

|

(あまづらせん発表に対するコメント1)

|

(あまづらせん発表に対するコメント2)

|

|

(コンテンツ―リズムに対する発表)

|

(質疑応答の様子)

|

学生は、グローバリゼーションの進展と地域の持続可能な発展の重要性を理解し、その地域課題を解決する方法としてSWOT分析や2軸法等を活用し、学生自らテーマを決定し、グループワークにより論文形式・ポスター形式・新聞記事形式等、色々な形式で発表を行いました。

この講義で、様々な地域の歴史と文化の理解を通じ、地方創生に関する使命感を涵養し、地域と世界を同時にみつめていくことの重要性、地域と世界を結ぶイノベーションの重要性について学ぶこととなりました。