≪地域と世界の文化論 専攻科2年生一般必修≫

本講義は、「TOMO地域創生マインド養成教育プログラム」における地域創生理解科目の一つとして行われ、様々な地域の歴史と文化の理解を通じて、地方創生に関する使命感を滋養し、地域と世界を同時にみつめていくことの重要性、地域と世界を結ぶイノベーションの重要性について学ぶことを目的に、平成31年4月9日(火)より全15回に渡って講義が進められております。

また、本講義は、地方創生推進事業(COC+)の事業協働機関である奈良女子大学と奈良県立大学との単位互換科目の一つであり、各回のテーマに応じて協定校や学内から様々な講師を招へいし、オムニバス形式の講義を実施しております。

講義の中で実際に地域の文化施設や歴史遺産を見学するフィールドワークを設けることもあり、グローバリゼーションの進展を踏まえた上で、工学的な知識を持つ技術者がどのようにして地域の課題を分析したり、あるいはその解決方法について検討すればよいのか等、様々な視点から課題解決にアプローチしながら最終発表を行う予定です。

≪前期 講義項目・内容(予定)≫

| 週数 |

日程 |

講義内容 |

| 第1週 |

4 /9(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

ガイダンス |

| 第2週 |

4 /16(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

グローバル化と現代世界 |

| 第3週 |

4 /23(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

朝鮮半島の歴史と文化 特別講師:上島 智史(奈良高専) |

| 第4週 |

5 / 7(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

日本の祭祀と聖域 特別講師:上島 智史(奈良高専) |

| 第5週 |

5 / 14(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

ディスカッション |

| 第6週 |

5 /21(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

地域と歴史・文化【1】 奈良の地域性と文化を知る

特別講師:寺岡 伸悟 教授(奈良女子大学)

|

| 第7週 |

5 /28(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

地域と歴史・文化【2】 奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎再現~

特別講師:前川 佳代 協力研究員(奈良女子大学)

|

| 第8週 |

6 / 4(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

ディスカッション |

| 第9週 |

6 / 11(火)

7-8限目(14時40分~16時10分)

|

地域と経済・観光【1】 人々との共創が織り成すコンテンツツーリズム

特別講師:増本 貴士 特任准教授(奈良県立大学)

|

| 第10週 |

6 /18(火)

7-8限目(14時40分~16時10分)

|

地域と経済・観光【2】 観光と地域の関わり合い

特別講師:薬師寺 浩之 准教授(奈良県立大学)

|

| 第11週 |

6 /25(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

ディスカッション |

| 第12週 |

7 / 2(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

奈良県の地域活性化【1】僕がビールを造るようになったわけ

特別講師:浪岡 安則様(奈良醸造株式会社 代表取締役 兼 醸造責任者)

|

| 第13週 |

7 / 9(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

ディスカッション |

| 第14週 |

7 /23(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

COC+特別講演会:株式会社中川政七商店

『自分で知り、自分で決め、自分で立つ!』

代表取締役会長 十三代 中川 政七様

|

| 第15週 |

7 /30(火)

7-8限目(14時40分~16時10分) |

最終発表と振り返り |

≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

2019年7月2日(火)、本校 地域創生交流室において、奈良醸造株式会社 代表取締役 兼 醸造責任者である浪岡 安則様による第12回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

担当教員の竹原准教授から浪岡様の紹介の後、「僕がビールを造るようになったわけ」と題した講義が始まりました。

公務員として社会人生活をスタートした後、様々なご経験を経て現在に至る道筋について、起業家としてだけではなく人生の先輩としても学生達に熱い想いを伝えていただきました。

はじめに、なぜ安定した仕事を辞して起業したのか?なぜビールなのか?についてご自身の経歴を振り返りながらその背景や想いについてご紹介していただきました。

次に、商品へのこだわりを持つ大切さや、逆にこだわりを持たず会社と商品を俯瞰的に見る大切さについての考えをお話していただきました。

また、同様な企業と協力して地域への経済効果をもたらし、延いては地元への雇用拡大というような影響力を持てることが、地方で起業し結果を出すということだと考えるようになり、更なるステージへの想いを込めた講義でした。

第12週 特別講義 浪岡 安則様(奈良醸造株式会社 代表取締役 兼 醸造責任者 )

奈良県の地域と活性化【1】僕がビールを造るようになったわけ

|

(奈良醸造株式会社 浪岡様)

|

(講義の様子)

|

|

(講義の様子)

|

(原料のホップに触れる様子)

|

|

(質疑応答の様子)

|

(終了後、講師と歓談する様子)

|

最後に、起業した会社は永続的なものになるでしょうか?との質問があり、将来同じような夢を持つ人物が、時代に沿って会社を変化させながらも、自己実現の場として引き継いでくれることが希望です、と回答をいただきました。

本講義で学生達は、起業を取り巻く背景や過程を目の当たりにし、自己実現に向けての意識を高めるよい機会になりました。

≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

2019年6月18日(火)、本校 地域創生交流室において、奈良県立大学の薬師寺浩之准教授による第10回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

はじめに、担当教員の竹原准教授から薬師寺准教授の紹介があり、その後「観光と地域の関わり合い」と題した講義が始まりました。 世界的な観光ブームで訪日観光客が年々増加している昨今、そもそも観光とは何か、観光と地域とはどのように関わり合うのか、について各地域で起こっている具体的な事象を織り交ぜながら幅広く講義をしていただきました。

講義は、

- 観光(特に観光地域)のメリットとデメリットを理解する

- 観光は創造できる

- 観光地の創造・発展・(衰退)に伴う地域の変容について理解する

の3つのポイントに重点が置かれました。

観光に関わるすべての要素の目的、行動、意識、思惑を理解し、拡大し続ける観光(関連)産業の経済波及効果、観光資源を活用しつつ新たな魅力を創出していく手法の研究、調査、考察、事業化等について、詳細にご説明をしていただきました。

第10週 特別講義 薬師寺 浩之 准教授(奈良県立大学 )

地域と経済・観光【2】 観光と地域の関わり合い

|

(講師紹介の様子)

|

(奈良県立大学 薬師寺准教授)

|

|

|

| (講義の様子) |

最後に、ダイナミックな発展を遂げた観光地の継続的な集客や施設の維持の難しさ、過剰なプロデュースによって地域の本来の魅力を見失ってしまう可能性など、課題点についてもご紹介いただき、 世界的に主要な産業としての「観光」に対する理解を深めることができました。

≪地域と 世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

2019年6月11日(火)、本校 地域創生交流室において、奈良県立大学の増本貴士特任准教授による第9回 『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

はじめに、担当教員 竹原准教授から増本特任准教授の紹介があり、早速、「人々との共創が織り成すコ ンテンツツーリズム」と題して、増本特任准教授の講義が始まりました。

コンテンツツーリズムとは、「地域に「コンテンツを通じて醸成された地域固有のイメージ」としての 「物語性」「テーマ性」を付加し、その物語性を観光資源として活用すること」です。(コンテンツツーリズム学会HPより引用)

増本特任准教授は、

- イベントの企画や実施を通じた学生へのキャリア教育

- 地元資産(歴史・文化・景勝等)の再確認・活用

の二つをコンテンツツーリズム(≒聖地巡礼:宗教的な意味は無く、俗語的な言葉)による持続的・発展的な可能性として位置づけ、この講義では、特に②を観光学からのアプローチとして、ご説明いただきました。

そして、コンテンツツーリズムの研究、調査、考察、事業化等の活動をもって地方創生に導く手法につ いて、具体的な事例を織り交ぜながら講義をしていただきました。

第9週 特別講義 増本 貴士 特任准教授(奈良県立大学 )

地域と経済・観光【1】 人々との共創が織り成すコンテンツツーリズム

|

(講師紹介の様子)

|

(奈良県立大学 増本特任准教授)

|

|

(講義の様子)

|

(質疑応答の様子)

|

最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生から「コンテンツツーリズムのイベントを継続的に開催するうち内容 がワンパターン化したり、ファンが飽きたりして、集客や収益が落ちてくることが考えられますが?」との質問があり、 増本特任准教授から「コンテンツツーリズムを継続していくためには、地元に理解と納得をいただいた上で協力を仰ぎ、相互に連携して新しい取り組みを続けることが不可欠である」との丁寧なご回答をいただきました。

≪『地域と世界の文化論』担当 竹原信也 准教授 ≫

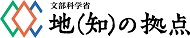

第7週 特別講義 奈良女子大学 前川佳代 協力研究員

地域と歴史・文化【2】奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎(あまづらせん)再現

2019年5月28日(火)、本校 地域創生交流室において、奈良女子大学 大和・紀伊半島学研究所 古代学・聖地学研究センターの前川佳代 協力研究員による第7回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

冒頭、担当教員 竹原准教授から前川協力研究員の紹介がありました。

その後、前川協力研究員による「奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎再現~」と題した講義が始まりました。

はじめに、「甘葛煎」は、『枕草子』にも登場する古代から用いられた日本独自の甘味料で、ブドウ科のツタから採集した樹液を煮詰めて作られたものであることが紹介されました。

続いて、お供え物として残る遣唐使が伝えた唐菓子やハクタク(法隆寺聖霊院お会式の供え物で古代食)、中世の奈良饅頭などに甘味料として使われ、古代の豊かな菓子文化を支える甘味であったことが紹介されました。また、「甘葛煎」の再現実験に取り組んでこられた「奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト」の活動紹介や実際の再現方法などについて説明がありました。

「甘葛煎」を利用して古代の菓子を再現することで、スイーツを通じて古代人の知恵と技術を学ぶことができ、奈良の古代菓子文化の魅力を再認識するきっかけとなればとの思いを込めた講義でした。「甘葛煎」を利用して古代の菓子を再現することで、スイーツを通じて古代人の知恵と技術を学ぶことができ、奈良の古代菓子文化の魅力を再認識するきっかけとなればとの思いを込めた講義でした。

|

(講師紹介の様子)

|

(奈良女子大学 前川協力研究員)

|

|

|

| (講義の様子) |

|

(質疑応答の様子)

|

(甘葛煎を味わう様子)

|

講義のまとめとして、幻の甘味「甘葛煎」を再現し、それを使った菓子を奈良で商品化したいとの熱い思いを語られました。再現に多大な労力、コストがかかる「甘葛煎」の効率的な再現方法について工学的な知見からのアイデアを期待するとのメッセージもいただきました。

最後に質疑応答の時間が設けられ、学生からの熱心な質問に対し前川協力研究員が丁寧に回答されました。

本講義を通じて学生が奈良の古代菓子文化を知ると共に、奈良への意識を高める良い機会となりました。

≪『地域と世界の文化論』担当 竹原信也 准教授 ≫

第6週 特別講義 奈良女子大学 寺岡伸悟教授

地域と歴史・文化【1】奈良の地域性と文化を知る

2019年5月21日(火)、本校 地域創生交流室において、奈良女子大学 寺岡伸悟教授による第6回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

冒頭、担当教員 竹原准教授から寺岡教授の紹介がありました。

続いて、「奈良の地域性と文化を知る」と題して、寺岡教授の講義が始まりました。寺岡教授は、「観光社会学」、「地域メディア論」、「地域社会のシステム研究」を主なテーマとした社会学を専門とされております。本校で講義をされるのは今回が3回目となり、本講義では、奈良県の地域区分や伝統産業を中心に講義が行われました。

日本地図から見た奈良県の位置を配られた地図上に書いてみることから始まり、まずは奈良県の地理的特徴を学びました。

続いて、奈良県の伝統産業である"墨"や"筆""奈良晒""吉野紙""奈良漆器"などについて紹介があり、伝統産業のこだわりの良さを知ると共に、後継者不足、本物志向の高級品ゆえの販売減少など抱える課題について学びました。

|

(講師紹介の様子)

|

(奈良女子大学 寺岡教授)

|

|

|

| (講義の様子) |

|

(講義の様子)

|

(質疑応答の様子)

|

講義のまとめとして、奈良県では上質で少量生産である神仏に捧げるものづくりが特徴であること、内陸という立地が大量輸送に不適で、生産量日本一を誇る靴下のような軽くて搬送性の高いもの以外は大きな産地にならなかったこと、さらに、近代の大量・均質生産の流れの中で奈良の伝統産業が苦戦していることについて説明がありました。奈良県の伝統産業が抱える課題に対し、エンジニアの視点から解決策を探り、ユニークなアイデアが生まれることへの期待を示されました。

最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生からの熱心な質問に対し寺岡教授が丁寧に回答されました。

本講義を通じて学生が奈良の地域性と文化を知ると共に、奈良への意識を高める良い機会となりました。

平成30年度 COC+ 政治・経済

平成30年度 前期 地域社会技術特論