平成29年1月13日(金)、専攻科2年生を対象とした『社会技術特論』で、最終提案発表会が行われました。

これまでの事前調査や現地調査、中間発表会を踏まえ、奈良県吉野郡下市町の「林業」・「農業」・「商業」の各産業が抱える問題に対し解決策の提案を課題として、産業ごとに2班ずつ合計6班の学生が、厳密なタイム管理のもと7分間の発表を行い、その後3分間の質疑応答を受けました。

1)農業(鳥獣被害)に関する問題の解決

| |

目標・課題設定と提案 |

解決策・具体的な効果・検討事項等 |

質疑応答・コメント |

| 農業B2班 |

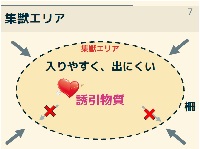

鳥獣対策の設備(電気柵)が不十分である点を発見し、資金・補助金が少ない点を考慮して、理想(鳥獣被害がゼロ)と現実(猪・鹿・鳥による止まらない被害)とのギャップから、畑に鳥獣を近づけない・入らせない・他の村に行かせないことを課題として、畑以上に魅力的な場所(集獣エリア)を作ることで「猪ベーティブ」を新規アイデアとして提案した。

|

集獣エリアには、誘引物質である餌や猪の雌、そのフェロモン等を置き、猪を入りやすく誘い込み、柵と網を用いて、出にくく逃がさない構造の畑以上に魅力的な集獣エリアを設置することで解決策とした。

|

猪の生態からかなり広範囲の罠(集獣エリア)が必要となることや集獣エリアに集めた猪をどうするのかが、さらなる問題として提起された。個体数を減らすことが大前提となる為、集獣エリアを罠として活用し、猟友会が処分することが議論された。 |

| 農業B1班 |

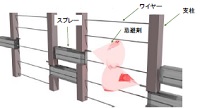

目標を「獣が畑を荒らさない」こと、課題を「猪・鹿を畑に入れない」こととし、代表的な「防護柵」・「電気柵」・「忌避剤」・「囲いワナ」の4つの獣害対策について調べ、それぞれのメリットとデメリットを比較した。コスト・薬品不使用等の制約条件を踏まえ、「防護柵」のメリットである高い耐久性と「忌避剤」のデメリットである持続時間の短さを補う組み合わせを新しい獣害対策として提案し、「カプサイシンの散布を行う機械」の設置を提案した。

|

材料としては、スプレー噴出装置・ワイヤー・支柱・忌避剤で、金型の場合、安価に製造ができ実現可能なアイデアである。期待される効果としては、この罠を使用することによって獣を追い払うだけでなく、忌避剤そのものが土地に散布されるので、獣が人里を避けるように仕向けることが可能となる。例えば、猪が柵をまたごうとすると機械的に散布する構造で、電気柵よりも管理が容易なため農家の負担を低減することもできる。

|

柵のばね力の部分に霧吹き状にスプレー噴出するボタンを押す仕組みの検討と設計図面が必要であることを認識した。現実的には、カプサイシンの散布はワイヤーを張り巡らすことになり、電気柵と同じ設置工事が必要となるため、もっと簡単に、獣を撃退する方法(レーザーポインターの使用等)の提案も考慮に入れる必要がある。

|

2)林業に関する問題の解決

| |

目標・課題設定と提案 |

解決策・具体的な効果・検討事項等 |

質疑応答・コメント |

| 林業A1班 |

現地調査から箸職人の後継者がいないことを知り、その原因を箸の「生産数が限られている」点に注目し、「作業の効率化」を課題として、手作りの風合いを損なわずにボトルネックを解消することで、ブランドを維持しつつ生産効率を向上させることを目的とし、「木目の平行認識」と「箸型一発成型」の2つを 解決案とした。

|

木目の平行認識は、木目を削る機械にカメラを取り付け、木目画像を得てデータ化し、あらかじめ準備しておいた基準線とのベクトル比較により、平行になった部分にLEDを点灯させ、木目の平行認識を行い、手作業で調整する。木目の色合い等の許容誤差の設定がモノづくりの際の検討事項としてあげられる。メリットとして、何度も木目を見ないでいいので効率がUPし(確認不要)、職人にしかわからない木目認識を機械が担うことができ、パートやアルバイトであっても誰でもできる(誰でも職人)。デメリットとして、自動二値化の手法が確立されていない等が挙げられる。

箸型一発成型は、新規性を出すために「高圧水蒸気処理により木材の圧縮成形」を行い、最終工程で、八角すいや十五角すいで丸みを出す部分を手仕上げにより風合いを残すこととした。これまで、四角すいをつくるのに2工程だったものが1つになるので効率UP(工程削減)し、一度の圧縮で複数本加工できる(複数加工)メリットがある。デメリットとして、木材の軟化処理が必要となる可能性等が挙げられる。

|

高級箸を百貨店等に卸す際に「木目がゆがんでいる」、「色合いが悪い」という理由で欠品として返品が発生する。この「木目の平行認識」と「箸型一発成型」の技術が本当に精度の高いものであれば、非常に役立つので、アイデアを商品化した際のコストの算出や箸生産数が増加した場合の箸需要量を増加させる方法についても検討して頂きたい。

|

| 林業A2班 |

町おこしとして下市町の林業、特に吉野銘木様が抱えている問題に焦点をあて、質の良い木材を販売するために「木の買い付け」段階でおこる金銭的な無駄を解消するための解決策の検討を行った。原木の腐敗や割れ、空洞などの内部状態を調査するために複数の分析方法の選別を行った結果、原木の欠陥調査方法をX線回析、超音波、電気パルスの3つの測定装置から選び、その3つに木を挟み込むタイヤを用いて、枝打ちロボットに運搬させながらデータを検出する「X線+枝打ちロボット」・「超音波+枝打ちロボット」・「電気パルス+枝打ちロボット」の3つの検査機器を提案した。

|

「X線+枝打ちロボット」・「超音波+枝打ちロボット」・「電気パルス+枝打ちロボット」それぞれについての運用方法を説明した上で、メリット・デメリットを示し、3つの欠陥検査方法の利点・欠点を理解し、状態に応じて使い分けるべきであるとまとめた。

|

必ずしも生えている木自体を測定する必要がないのであれば(横倒しになった木)、木の内部状態をCTスキャンできるX線が有効である。

木材の品質を非破壊検査で内部まで判定することで、目利きのできる人できない人によっておこる木材の売買リスクが減る。この技術ができると木材事業に大きな革命となる。

|

3)商業に関する問題の解決

| |

目標・課題設定と提案 |

解決策・具体的な効果・検討事項等 |

質疑応答・コメント |

| 商業C2班 |

下市町に"人がいない"という解決案として、「断食ツアー」の決行に決定した。その理由として、関西圏に「断食ツアー」を行っているところが少ないことや下市町の特産物である梅や葛が断食に適していること、また、断食による心理的ストレスをヒノキや杉を使って、和らげることをあげた。檜油のリラクゼーション効果でコルチゾールが低下することや樹木精油が持つ自律神経系調整作用があることなどを実際の報告例を用いて説明し、断食によるデトックス作用から老化や化学療法の副作用でダメージを受けた免疫システムを再生し、新しい免疫系をつくることがマウスにより証明され、さらに、マウスの寿命が延びたことでその効果を裏付けた。

|

下市町で行うメリットとしては、豊かな自然と特産物による豊富な食料、材料調達があげられ、「断食ツアー」には外国人や日本人、特に女性(ファスティングダイエットが人気であることから)が訪れることを予想し、"人がいない"ことへの解決とまちの活性化につなげた。さらに、「断食ツアー」を仕事とした場合、力仕事や長時間勤務でないため、スタッフは年齢制限なく採用できることや宿の確保として空家の活用ができる点などのメリットもある。

検討事項として、交通アクセスが不便、新しい規格のためPR不足などがある。また、年中とれる特産物の確保があり、葛は年中とれるが、梅や柿は季節限定とすることで、季節によってレシピを変えるなどで対応する。さらに、ヒノキ、杉の材料調達および商品づくりなどが挙げられる。これにおいては、箸作りで不要となった材料からオイル抽出ができるので、このオイル抽出方法やヒノキのアロマ製造法などを技術的観点からアプローチできればと考えた。

|

今後、具体的なリラックス効果等について、ヒノキなどを一つずつ科学的に分析する必要がある。また、「断食ツアー」で下市町に来てどうなるか・どうなれるか等の観光イメージをキャッチフレーズで考えてくれたら、観光やまちづくりへとつながる。

|

| 商業C1班 |

森林資源が豊富と職人として栄えた町を活かした上で、木材を安価もしくは無料で提供し、職人のたまごともいえる芸術・美術・工業系の学生参加を促し、「木工×アートの町」を町おこしの方針に決めた。

|

下市の観光地として、誰でも製作できる「木工製作場」・製作物の展示場である「森の美術館」・完成度の高いものを町に配置する「木工ロード」・従来の観光地にもオブジェ追加することで、物を売るのではなく、製作品とその過程を下市町の財産することで、みち・町自体をアートにして地方創生を行う。「名産品は売らない。町が名産へ。」を新キャッチコピーとして、PR活動をし、いま注目が集まっているPR手法であるネットによる情報拡散力を説明し、それを活用して「1年生から4年生までの過程」「芸大の作品の成長」や「こんな木材がこんな風になりました」など自由度が高く色々な運用ができるのでイノベーティブなポイントになると考えた。

|

まち全体がアートで、一つのテーマがあってそれがまちの色となって統一性を持つことで観光資源になる。今後は、事前研究を行い似たようなものとの差別化が必要である。 |

学生は、この授業を通じて「農業」・「林業」・「商業」を次の世代に伝承することで、例えば、職人の目で、10年かかる目利きの技を科学・工学的技術が担うことで、地域や日本文化を守ることにつながっていくことを知りました。「地方創生とは何か、また地方創生に対して技術者が果たすべき役割とその重要性とは何か。」を下市町の抱える実際の問題をテーマとして、技術者の立場からの課題解決策の検討に取り組むことで意義深い最終提案発表会となりました。

当日は、下市町役場から松原様と林様をお招きして、また、Google+グループ ビデオハングアウトによるネット配信を行い、下市町役場におられる辻様と菊井様にも授業にご参加いただきました。また、奈良女子大学から藤原先生をはじめ3名が参加し、奈良高専からも多くの教職員が、学生の成果を見るために参加しました。

ご視聴・ご協力ありがとうございました。

平成28年度 社会技術特論