≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

第12週 特別講義 前川 佳代 協力研究員(奈良女子大学)

地域と歴史・文化【2】 奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎再現~

平成30年6月27日(水)、本校 地域創生交流室において、奈良女子大学大和・紀伊半島学研究所 古代学・聖地学研究センターの前川 佳代協力研究員による第12回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

はじめに、担当教員 竹原准教授から3大学・高専間での単位互換科目の一つである本講義の概要と、これまでに本校で行われた奈良県立大学と奈良女子大学の特別講義を振り返り、次いで前川協力研究員の紹介がありました。

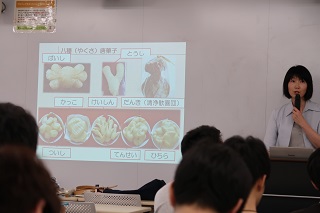

早速、前川協力研究員による「奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎(あまづらせん)再現~」と題した講義が始められました。「甘葛煎とは、古代から用いられた日本独自の甘味料で、『枕草子』にも登場します。原材料はブドウ科のツタで、糖度が高くなる冬季のツタを伐採し、樹液を取り出し、煮詰めたものです」と再現品を見せながら話され、続けて「その原料・製造方法は失われ、現在では作らないと食べられません。市販のどの甘味料にも該当しない上品な味です」と説明されました。そのあとに現代の奈良にお供え物として残る遣唐使が伝えた唐菓子、敦煌(中国甘粛省北西部の都市)でも食べられていたハクタク(法隆寺聖霊院お会式の供物(ネコミミ)で古代食)やブト(春日大社神饌)、中世の奈良饅頭を紹介されました。それらの甘味として使われ、さらに遣唐使とともに唐へ渡った甘葛煎の話も重ねて、古代の豊かな菓子文化とそれをもたらした国際交流に想いを馳せたお話が語られました。

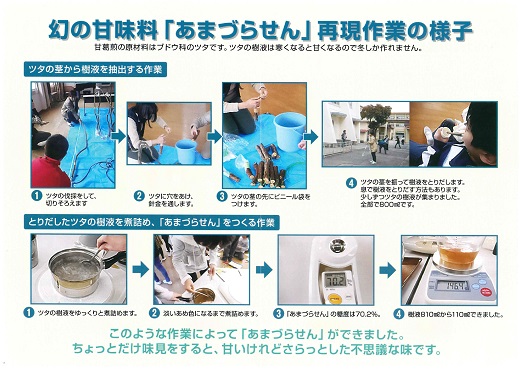

また、数回にわたり再現実験を実施されている「奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト」の活動を中心に、甘葛煎の歴史や大変手間のかかる再現方法、科学的分析結果、再現実験をうけての考察などについて話されました。甘葛煎を利用して古代の唐菓子、椿餅、ふずく、イモガユ、かき氷、中世の奈良饅頭等を再現することで、「古代と現代をスイーツでつなぎ、古代人の知恵と技術を伝えることができる。それは奈良の古代菓子文化を後世に継承することにつながるだろう」と述べられました。

|

(奈良女子大学 前川協力研究員)

|

(八種の唐菓子の説明)

|

|

(古代スイーツロードの説明)

|

(空気ポンプによる樹液採取の説明)

|

|

(甘葛煎再現実験の説明)

|

(甘葛煎再現プロジェクト取組みの様子)

|

|

(甘葛煎 試食の様子)

|

(質疑応答の様子)

|

前川協力研究員は、まとめとして、「長屋王も食べたと考えられる幻の甘味、甘葛煎を人工的に再現するのは非常に難しいです。甘葛煎は時代が下るとすたれてしまい昭和になって再現されました。これを継承していかねばなりません。「奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト」では甘葛煎の再現作業の方法や技術を、奈良市内の小学生と再現に取組むことで未来を担う子どもたちに伝えています。また甘葛煎を身近なスイーツにできたら、誰も忘れないでしょう。甘葛煎を奈良で商品化し売り出すのです。そのために奈良高専で工学を学ばれている皆さんのお知恵をお借りしたい。再現過程で人手がかかる樹液採取について効率的な機械化などを提案していただければと思います。ぜひ、一緒に研究しましょう。」と結ばれました。その後、希望者が甘葛煎を試食しました。「黄金糖のよう」「黒蜜に似てる」といった感想がだされ、現代にも通用するスイーツであることが示されました。

平成29年度 奈良市立鶴舞小学校5年生一同 協力指導:奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト

「まぼろしの甘味料 あまづらせん」

奈良市教育委員会 平成29年度「小・中学校等における企業家体験推進事業」によるパンフレットより

最後に質疑応答の時間が設けられ、学生からは樹液の取れるツタの種類等についての質問が寄せられました。前川協力研究員からそれぞれに丁寧な回答をいただきました。

平成30年度 COC+ 政治・経済

平成30年度 前期 地域社会技術特論

(第8週 奈良県立大学 増本特任准教授による特別講義は、こちらをクリック。)

(第9週 奈良県立大学 中谷教授による特別講義は、こちらをクリック。)

(第11週 奈良女子大学 寺岡教授による特別講義は、こちらをクリック。)