第10週 特別講義(2) 奈良と文学

一般教科(国語)千葉 幸一郎教授による「社会科学特論」における特別講義が行われました。

「社会科学特論」(担当教員:竹原 信也准教授)では、"工学的な知識を持つ技術者がどのようにして地域社会の問題にアプローチしていけばよいのか"を地域産業・経済をテーマに、学生がグループワークを通して地域の課題を解決するアイデアを考えるための授業として行い、様々な分野への関心・知見の獲得を目指したオムニバス形式で行っております。

平成29年6月12日(月)、「社会科学特論」本科5年生選択必修者を対象に特別講義(2)「奈良と文学」において「近代文学者の奈良へのまなざし」と題して、一般教科(国語) 千葉 幸一郎教授による講義が行われました。千葉教授は昨年度と今年度の2年間「高専間人事交流制度」によって仙台高専(名取キャンパス)から出向していらっしゃいます。

|

(担当教員:竹原 信也准教授)

|

(一般教科(国語):千葉 幸一郎教授)

|

はじめに自己紹介があり、宮城県ご出身の千葉教授から見た《奈良》のイメージについて"まほろば"、"UNESCO世界文化遺産"、"早起き"の3つをあげられ、それぞれについて解説がありました。また、自身の東日本大震災の経験から奈良は地震が少なく比較的安全で住みやすい土地であることなど奈良のよさを話されました。

つぎに、奈良県の歴史について説明があり、1871(M4)年に廃藩置県で奈良県が生まれたものの、統廃合などの紆余曲折を経て1887(M20)年再設置が認められたことや、大阪・京都間に鉄道が開業したこと等、近代化をめざして着実な歩みを進めてきた奈良県の歴史を再確認しました。

さらに、近代奈良と文学を考える上での時代区分として、浅田隆・和田博文編『古代の幻―日本近代文学の〈奈良〉―』(世界思想社、2001)に示されている

| 第Ⅰ期 |

「鉄道網の整備と紀行文学」明治維新(1868)~幹線鉄道の国有化(1907) |

| 第Ⅱ期 |

「近代観光都市と古寺巡礼」幹線鉄道の国有化~満州事変直前(1930) |

| 第Ⅲ期 |

「十五年戦争下の日本回帰」満州事変(1931)~敗戦(1945) |

をご紹介されました。

そして、奈良県と文学者の関わりを

| 1. |

奈良県生まれ、あるいは奈良県育ち。 |

| 2. |

奈良県に住んだ。 |

| 3. |

奈良県をおとずれた。 |

の3つのカテゴリーから紹介し、それぞれの文学者を紹介した上で、「文学者の奈良評」として5人の文学者による奈良の評価を、以下の表のように述べられました。

※受講した学生が、描いた文学者

| 和辻哲郎『古寺巡礼』(1919) |

奈良を繰り返し訪れた

和辻・堀・亀井にとって、

奈良は魅力的な土地であった。

|

|

| 堀辰雄『黒髪山』(1941) |

| 亀井勝一郎『大和古寺風物誌』(1943) |

| 志賀直哉『奈良』(1938) |

奈良に住んだ志賀にとっても、奈良は美しい土地であった。 |

| 保田興重郎『奈良てびき』(1962) |

桜井に生まれた保田は、

奈良は「天平人のこころのふるさと」ではないと批判しながらも、奈良は美しい土地だと認めている。 |

この特別講義を通して学生は、近代小説を中心に「奈良と文学」に触れ、教科書には載っていない情報を知ることにより、様々な視点から地域産業・経済について考え「奈良県の価値をどこに見出すか」のヒントをいただきました。

|

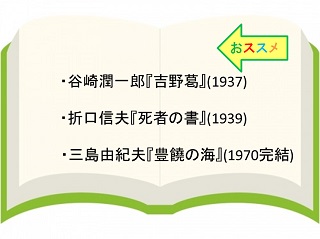

最後に、数ある文学作品の中から奈良を舞台とする小説として、ぜひ読んでほしい3冊をご紹介されました。

|

|

奈良県に文学にまつわる人物が多数いたことや奈良を舞台にした文学作品の多さに「驚いた。」「知らなかった。」「もっと知っておくべきだ。」と思った学生が多くみられました。また、「流行本以外のこんな本もいいな。」「奈良で文学のシーンに出てくるような場所をおとずれてみたい。」など近代文学や奈良の街並みに興味関心を示すものも多くみられました。さらに、和辻 哲郎の「《信仰》ではなく《鑑賞》の対象」や志賀 直哉の「食い物はうまい物がない」や保田 興重郎の「やはり美しい土地」などの奈良に対する近代文学者のまなざしに多くの学生が共感していることを感じました。 この特別講義を通じて、奈良県の魅力や良さについて再確認し、工学的な知識を持つ技術者が、文学的な側面から地域社会の問題にアプローチするための新たな価値観を見出す好機となりました。

|

平成29年度 社会科学特論