第12週 特別講義(3) 奈良と建築

仙台高等専門学校 元教員 熊谷 広子 氏による「社会科学特論」における特別講義が行われました。

平成29年6月26日(月)、「社会科学特論」本科5年生選択必修者を対象に特別講義(3)「奈良と建築」において「建築技術と奈良 ~奈良の寺院建築の移り変わり~」と題して、元仙台高等専門学校建築デザイン学科 熊谷 広子 先生による講義が行われました。

|

(午前の部)

|

(午後の部)

|

はじめに、熊谷先生より「奈良には歴史のある美しい建築物がたくさんあります。この特別講義では、皆さんにそれらの建物のデザイン的特徴をダイジェストでお伝えします。また、それらがどういう順番で、なぜ、どのように変わってきたのかについても言及します。この講義を受講したみなさんが、建物のデザイン的特徴から"どれが一番古いのか"を見分けられるようになればいいなあと思います」と、あいさつがありました。

|

(仙台高等専門学校 元教員 熊谷 広子 氏)

|

(自己紹介・あいさつの様子)

|

学生は、4~5人のグループになり、配付されたプリントに掲載されている社寺の写真に名称と建立(時代)を記入していきました。そして、"どれが建立の古いものか""なぜそういえるのか"についてもグループで考えました。

つぎに、神社とお寺の日本におけるそれぞれの起源について学びました。

| 【神社の場合】 |

【お寺の場合】 |

|

神社の起源は、「常設建物としての神社成立以前の形態(推測)」から知ることができ、以下の3つから推測されています。

(一)モリ(杜・森)に囲まれた神祭の聖地そのもの

(二)住居内や御屋などに玉、鏡などのご神体を祀る場所を設けたもの

(三)神祭の聖地に臨時の屋社を設けたもの

このことから神社の起源は、縄文時代まで遡ることができます。「神社の存在を裏付ける史料」としては『令義解』(古代、平安時代前期)、延喜式神名帳(平安時代中期)があり、また「神社の存在を裏付ける遺跡」として、丹生川上神社(吉野郡東吉野村)、大神神社(桜井市)でそれぞれ縄文時代、古墳時代の祭祀跡が発掘されています。

|

お寺の起源は、仏教の伝来と飛鳥時代の幕開けに見られ、蘇我馬子の発願により建てられた日本最古のお寺である法興寺(飛鳥寺)です。このころ時代の中心は奈良でした。

その後、四天王寺、川原寺(弘福寺)、本薬師寺が建立されましたが、残念ながら現存しておりません。発掘調査により、飛鳥時代の寺院の伽藍配置の特徴として、塔と金堂の周りを回廊が囲んでいるということが挙げられます。

|

さらに、神社とお寺の様式・構造の違いについて学びました。

| 【神社の場合】 |

【お寺の場合】 |

|

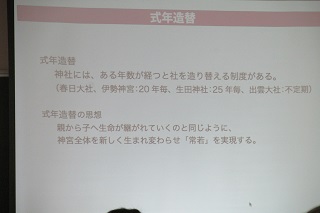

「古い神社の様式」として、住吉造(住吉大社の建築形式)・大社造(出雲大社の建築形式)・神明造(伊勢神宮の建築形式)が示され、千木と堅魚木などの建造物の屋根に設けられた部材から古いと言われる根拠をご説明いただきました。さらに、伊勢神宮の神明造に見られる屋根を持ち上げるための棟持柱は、唯一神明造の特徴として、日本古来の建築様式を伝えるもので丸柱の掘立式で、切妻、平入の高床式で棟木の両端を支えるためのものであることを知りました。ここまで学んでくると、「古い神社は、途中で形が変わっていないのか?」などの疑問が出てくると思います。しかし、神社建築の根幹にある「常若」という「常に新しく生まれ変わらせる」思想によって、形式はそのままで、ある一定の年数を経て社殿が作り替えられる(式年遷宮・式年造替)ことを学びました。

◇グループワーク:「主な神社の様式」について、直感でふりがなを記入していきグループごとに発表していきました。

|

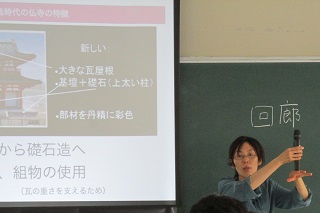

草葺きの神社建築に対して、仏寺建築には大きな瓦屋根があり、堀立と比べて重量が重いため、基壇と礎石が必要でした。瓦の重さを支えるために柱上部の組物の使用も大きな特徴です。飛鳥時代の仏寺として唯一現存する法隆寺では、雲斗、雲肘木の雲形組物や、古代ギリシャのエンタシス式の柱といったデザイン的特徴が見られます。さらに、仏舎利(遺骨)を祀るために造られた五重塔の存在意義についても学びました。

奈良時代の仏寺のデザイン的特徴として、飛鳥時代から見られた舟肘木(円成寺)、大斗肘木(新薬師寺)、平三斗(法隆寺)の組物が奈良時代になると平三斗や出三斗などになり、さらに、一手先(出組)(東大寺)、二手先(大法寺)、三手先(薬師寺)の形式となりました。梁と柄は虹梁、蟇股が使われるようになり、お寺だけでなく古代の貴族の住宅遺構にも見られるようになりました。蟇股のデザインはその後時代を経るに従って徐々に色彩豊かな凝ったものとなっていきます。そして、飛鳥時代に伝来した建築様式が、奈良時代を通じて日本的に発展したものを和様建築ということを学びました。

平安時代から鎌倉時代には源平の争乱で焼失した東大寺復興のために、源頼朝が俊乗坊重源を造東大寺大勧進職に起用しました。その際に柱を貫通する貫を使い構造を強化するなどの改良がなされ、建築物が時代とともに頑丈になっていくことを知りました。

◇グループワーク:「奈良時代の代表的な仏寺」をプリントに書き込んでいきました。奈良の四大寺である興福寺、大安寺(大官大寺)、薬師寺、元興寺や他にも重要な東大寺、唐招提寺、西大寺を書き込んでいきました。また、現存する奈良時代の建築遺構として、栄山寺八角堂、唐招提寺金堂、東大寺転害門、東大寺正倉院、東大寺法華堂についても知ることができました。

|

|

|

最後に、熊谷氏から「皆さんの近くには世界遺産やたくさんの古くて美しい建築物があります。奈良県の価値を再発見するためにも、ぜひ訪れてみてください。」と述べられました。

竹原准教授からは「この特別講義で、普段目にしている建築物の様式や構造・デザインや技法などについて学ぶことで、以前よりも意義深さや奥深さを感じたことと思います。建築士の"常に新しく生まれ変わらせる「常若」"の思想など、工学的知識を持った技術者にも通ずるものがあるように感じました。」と結ばれました。

|

特別講演終了後に、提出されたプリントには、神社とお寺について「起源や様式、特徴について初めて知った」「代表的な仏寺を知り、そのデザイン的特徴についても知った」「神社の様式の種類の多さやその技術力の高さに驚いた」「建築方法や起源を知ることができ、そこから、時代の流れを感じられた」「知識を得た上で次に見に行く機会があれば、配置や様式、組物などの建築学的観点から構造に注目して見ようと思った」「奈良のことを発信できるいい機会になった」等の感想が学生から寄せられました。学生は神社やお寺について、今まで注目していた景色や雰囲気だけでなく、建築様式や特徴、つくられた時代背景などについても興味を持つことができました。さらに、工学的観点から建築学を考える好機となりました。

|

平成29年度 社会科学特論