平成29年8月1日(火)、奈良高専マルチメディア演習室において、専攻科1年生「システム設計論Ⅰ」(担当教員:上野 秀剛准教授)を対象に、奈良交通株式会社 総務人事部 グループ長 中嶋 武志様、経営戦略室 課長 西本 敬行様、総務人事部 課長 黒田 浩成様をお招きして、最終発表会が行われました。5月2日(火)の特別講義では、西本 敬行様より、「企業が抱える課題~奈良交通の場合~」と題して、事前に会社概要・路線バス事業紹介等についてご説明をいただきました。

学生はこれまで、6~7人で1グループを組み、演習を通じて工学的な観点から「要求仕様書」、「システム設計書」、「テスト仕様書」の3つのドキュメントを作成し、各グループが相互にレビューを行い改善する授業を実施してまいりした。

この最終発表会では、3つのドキュメントを使ったシステムの説明・提案が10分間の制限時間を駆使して行われ最後に、奈良交通株式会社様から講評をいただきました。

|

(担当教員 上野 秀剛准教授)

|

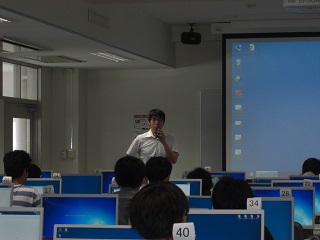

(発表順序)

|

上野准教授から発表に対する概要説明の後、前方スクリーンに映し出された「発表順序」に沿って、各班の発表が行われました。

|

1.Team_4

※クリックすると拡大表示

|

~顔認証を用いた支払いの簡易化~ |

| 学生自身のバス利用体験から、両替に時間がかかる。自分で料金の確認が必要。を不便だと感じ、ターゲットを"外国人観光客"と"地域住民(奈良県民)でバス路線があるのに乗らない人"にしぼり、「顔認証システム」をバスに設け、乗降時に顔認証をして、運賃を確定させ、利用者の投入金額と差し引いた釣り銭を自動的に返金するシステムを考案しました。これにより、利用者の負担軽減によるバス利用者の増加を提案いたしました。 |

|

2.Team5

※クリックすると拡大表示

|

~バス位置可視化システム~ |

|

バスの乗降時における問題点をバスがいつ来るかわからない。バスの乗り方がわからない。目的地への乗り継ぎ方法がわからない。の3つをあげ、ターゲットを"観光客"にしぼり、GPSやWi-Fiを活用して、バスの位置情報や交通状況を取得し、バス停に取り付けたタブレットに表示し、ケータイやスマートフォンからQRコードを読み取り"乗降案内用サイト"にアクセスするシステムを考案しました。「言語選択」・「乗車方法」・「周辺地図」・「乗換案内」の4つの機能を備えバスの乗降を簡単にサポートすることによりバス利用者の増加を提案いたしました。

|

|

3.巨人

※クリックすると拡大表示

|

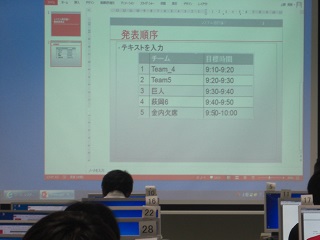

~外国人向け 奈良交通利便化アプリ~ |

| ターゲットをバス利用しないで徒歩での観光が多い"外国人観光客"にしぼり、対象エリアを奈良Free Wi-Fiとして、「バスの乗り方」「ルート検索・待ち時間表示」「スタンプラリー」の3つの機能を提供するアプリの提案を行いました。バスの乗り方がわからない外国人に対してバスを利用しやすく、快適な観光の提供が可能となり、外国人に対するバス利用の促進につながるという利点を発表しました。 |

|

4.萩岡6

※クリックすると拡大表示

|

~バス利用を促すシステムの提案~ |

| "国内観光客もしくは仕事で県外から来た人"や"地域住民(奈良県民)でときどきバスに乗る人"、"地域住民(奈良県民)でバス路線があるのに乗らない人"の 潜在的顧客(動機付けがあれば乗りそうな人)をターゲットとして、スマートフォンと位置情報により、乗降車時QRコードを読み取って、乗車距離に応じて報酬が得られるゲーミフィケーションシステムを提案しました。ゲーム性を持たせることで、潜在的顧客に対してバス利用を促すことができるという利点を述べ、今後毎日バスを利用する人等との報酬差やシステムの宣伝、不正対策などについて検討し、より良いシステムの提案の必要性を発表しました。 |

|

5.金内欠席

※クリックすると拡大表示

|

~バスロケーションシステム~ |

| 気軽にバスを利用してもらうことをコンセプトに、 "地域住民(奈良県民)でときどきバスに乗る人"や"よくバスに乗る人"をターゲットとして、運転手がボタン操作で混雑状況を入力し、データ処理サーバから利用者が必要な「バスが来るまでの時間」「バスの乗車時間」「バスの運賃」「バスの混雑状況」の4つの情報をアプリで簡単に取得できる「混雑状況通達システム」を考案しました。現在の混雑状況を提供することで、ユーザがバスを利用するかどうかの判断基準となり、混雑する時間帯を避けることなどでバス利用を促し、"ときどきバスに乗る人"が"よくバスに乗る人"になることを提案しました。 |

全ての班の発表を終え、奈良交通株式会社 西本課長と中嶋グループ長から講評をいただきました。

|

(発表の様子)

|

(奈良交通株式会社 中嶋グループ長)

|

奈良交通株式会社 西本課長からは、「本日はありがとうございました。5チームの発表を聞かせていただき、それぞれに特徴があって興味深い点がありました。「要求仕様書」がメインの発表だったので、個人的には、その要求をどのように実装するのかといったシステム的なものについて知りたかったですが、その点は資料をいただいておりますので、後程「システム設計書」を拝見させていただくことにいたします。」と述べられ、システムについて「現実的なもの」「夢のあるもの」等の感想をいただき、発表・パワーポイントについて「クオリティの高さ」等で賞賛のお言葉をいただきました。

≪西本課長からそれぞれの班への評価≫

| 1.Team_4 |

乗車時に顔認証をして、降車時に再度顔認証をすることで運賃を確定させる仕組みは、現実に提案を受けたことのある事例です。将来的にはバスや鉄道で実現していくシステムだと思います。この点に着目したところに感心いたしました。 |

| 2.Team5 |

「バス位置可視化システム」について、具体的に実装する仕組みがもう少し知りたいところではありましたが、バス停にWi-Fiを設置するのは、現実的には敷居が高い気がしますが、Free Wi-Fiを利用することで可能となる気がしました。 |

| 3.巨人 |

パワーポイントがすごく綺麗でそこに見入ってしまいました。スタンプラリーにつきまして、興味深く見せていただきました。画面・遷移図等も綺麗で、スタンプのイラストについても実際にあるのではないかと思わせるようなクオリティのものでした。 |

| 4.萩岡6 |

乗車距離に応じてポイントを設けるという新しい視点での「ゲーミフィケーションシステム」は、ゲーム性を持たせることで潜在的顧客にバス利用を促す非常に有効な手段だと感じました。毎日利用している方はどうしてもポイントが高くなってしまいますので、そのあたりを考慮できる仕組みがあれば現実的になるように思いました。 |

| 5.金内欠席 |

「混雑状況通達システム」は、非常に現実的な内容というところとスマートフォンの画面がきれいで見入ってしまいました。ボタンを押すところは、乗務員にできるだけ操作させたくないということもあって、例えば、乗降カウンターにより、顔認識のカメラと同じような方式で車内に何人滞在しているかを自動的に取得することで、その情報をお客様にお知らせする仕組みもあるように感じました。 |

奈良交通株式会社 中嶋グループ長からは、「皆様、お疲れ様でした。平素より、奈良交通のバスをご利用いただき、ありがとうございます。上野先生のご指導の下、一つ一つ素晴らしい発表で、日々のバス利用の中から、また、観光客や外国人観光客向けに想像力を働かせて考えていただいたことが伝わってきました。」と、謝意を述べられました。

≪中嶋グループ長からそれぞれの班への評価≫

| 1.Team_4 |

今秋から京都府精華町で実現する車両2台分をつないだ形の大型バス「連節バス」を導入し、従来の1.5倍のお客様を一気に輸送することができ利便性が高まります。そこに運賃収集の仕方について、「顔認証システム」が導入されれば昇降時の混雑解消にも期待できるところです。 |

| 2.Team5 |

観光客が、バスに乗る前に各バス停で簡単に系統ごとの情報が分かるのは、とても親切なシステムですし、そこにWi-Fiを利用する発想が素晴らしいです。実用化を想定して、コスト面も検討されており、感心しました。 |

| 3.巨人 |

「外国人向け 奈良交通利便化アプリ」によりポイントを付与する「スタンプラリー」は、奈良県の観光振興につながるので、すぐにでも実現してほしいシステムだと思いました。 |

| 4.萩岡6 |

「ゲーミフィケーションシステム」により、乗車距離に応じてゲーム性を持たせポイント還元が得られる仕組みは、一つひとつが長距離で独特の路線を持っている奈良県の中南部の路線に適したシステムであり、観光振興に即した内容だと思います。 |

| 5.金内欠席 |

混雑状況をお知らせする発想は今までになかったので、利用者の利便向上に役立つ親切なシステムだと思います。また、乗務員が発車前に車内を確認することで、安全対策にもつながるシステム装置だと思います。 |

「それぞれに素晴らしい提案で、感心しているところです。地元企業や高専が連携して雇用創出・若者定着に向けた取組等の地方創生を推進する中、奈良県に於いて、インバウンドによる経済活性化が期待されております。我々地元企業に足りないグローバルな視点を持った方がより多く奈良県で活躍されることが望まれます。是非とも、奈良県企業に目を向け、奈良県の活性化につなげていただければと思います。今後のご活躍の場として奈良県企業・奈良交通を宜しくお願いいたします。」

この講義を通して、学生は技術者として開発計画の立案の重要性、立案のプロセス、必要なスキルについて学びました。

本校と奈良交通株式会社様は、今後も地方創生推進事業(COC+)の一つである地域共創研究「スマートシティークラスター」での連携を密にし、交通インフラ情報の共有・統合方式の開発を推し進め、快適・便利なバス交通アクセスによる奈良県の活性化に貢献してまいります。

奈良交通株式会社様による「システム設計論Ⅰ」(担当教員:上野 秀剛准教授)における特別講義が開催されました。(2017年5月11日掲載)