平成29年12月26日(火)、奈良女子大学 文学系S棟 235教室にて、本校 一般教科 竹原 信也准教授による『なら学+』の講義が行われました。

この取り組みは、奈良高専の教員が奈良女子大学において『なら学+』の講義を行い、その単位を自大学の単位として修得したものとみなす制度で、"地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 参加大学等間単位互換に関する覚書"(平成29年9月19日締結)により、実現したもので、平成29年11月21日(火)に、奈良高専の教員が行う『なら学+』第一回目(電気工学科 藤田 直幸教授)に続き、この度で第二回目の講義となりました。

※『なら学+』と"地(知)の拠点大学による地方創生推進事業 参加大学等間単位互換に関する覚書"(平成29年9月19日締結)をクリックするとそれぞれの説明が開かれます。

|

(本校 一般教科 竹原 准教授)

|

(奈良女子大学 前川COC+コーディネーター)

|

はじめに、奈良女子大学 前川COC+コーディネーターから本日の講義に対するガイダンスが行われました。

授業の進め方・今回の授業の目的・講師紹介・アンケート

授業の進め方・今回の授業の目的・講師紹介・アンケート

いよいよ、竹原准教授による「地域社会における技術者の役割を考える」と題した講義が開始され、「授業の進め方」や「学習項目→今回の授業の目的」等についてのガイダンスが行われました。

その後、学生はスマートフォンを活用して配付プリントのQRコードから「なら学+ 12月26日講義回答フォーム(1)」にアクセスし、以下の9項目のアンケートに回答し、その結果をスプレッドシートで表示することにより全体で共有しました。

| 回答フォーム(1) |

|

・学年

・学科

・出身地域

・奈良といえば?

・奈良県の市町村について、どれくらい知っていますか?

・奈良県の中心地といえば?

・「奈良」のことについてどの程度知りたいと思っていますか。

・今、自分の興味のあることは?

・高校時代の得意科目は?

|

なぜ、いま、「地域社会」が重要なのか?

なぜ、いま、「地域社会」が重要なのか?

「なぜ、いま、「地域社会」が重要なのか?」という問いに、学生は個人思考とグループ思考により、「地域社会」が置かれている状況や環境について考え、配付プリントにキーワードを記入しました。竹原准教授は「人口集中と過疎化」「少子高齢化」「グローバリゼーション」等のキーワードから「地球規模の地域間競争」について説明をし、「古いものや伝統を重視する一方で、新しいこと、面白いことをしてみたい!」という発想の重要性を学生に伝えました。また、アンソニー ギデンズ『暴走する世界』からグローバリゼーションと地域の持続可能な発展について説明し、「外部リスク・人口リスクの増大」に対し、適切な科学技術とコミュニケーションが必要であることを述べました。

奈良県の地理的・文化的・経済的特徴

奈良県の地理的・文化的・経済的特徴

「奈良」の地理的特徴を「面積」や「人口」、「約77%が森林である」現状から説明し、また、文化的特徴を「3つのユネスコ世界遺産」から整理しました。さらに、経済的特徴について「観光」や「県内事業所数、従業員数」、「奈良県の主な製造業の現状と課題」を述べストックとフローモデルから日本の国富や日本の1年間の支出について説明し、国内(域内)の市場で一年間(一定期間)に生み出された付加価値の総計である国内(域内)総生産(GDP)について学びました。そして、伸び悩む我が国のGDPに対して、今までにない付加価値を考えることの重要性を説明しました。そして、竹原准教授は「皆さんは、どうやって今までにない付加価値を生み出していきますか?」と投げかけました。

地域社会の担い手・エンジニア(技術者)とは?

地域社会の担い手・エンジニア(技術者)とは?

ペストフの三角形を用いて、「グローバル社会における民主主義は多様な担い手が参加する地域社会が望ましい。」こと述べ、その担い手としての「国・地方政府」「議会」「NPO」「企業」「住民団体」について紹介し、学生は「誰が地域社会を支えるのか」について考えました。そして、エンジニア(技術者)の特徴を「専門的」「創造的」「実践的」の3つのキーワードから詳しく学びました。

| エンジニア(技術者)の特徴 |

|

・自然科学・工学の専門的知識を用いて仕事をする→専門的

・製品の設計・開発・製造に携わることが多い→創造的

・真理の探究が最終目的ではなく、ものづくりを通じて社会を変化させる力→実践的

|

ミニグループワーク:地域の課題解決を考える

ミニグループワーク:地域の課題解決を考える

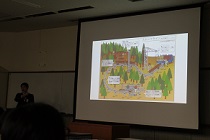

吉野地域の林業を題材に、国産材の需要がないと、日本の森林の破壊が起こり、地球の衰退を招くということを説明し、学生は10分間のミニグループワークを行い、配付プリントのQRコードから「なら学+ 12月26日講義回答フォーム(2)」にアクセスし、奈良県吉野地域の林業の課題解決・活性化についてグループでアイデアを出し合い回答し、吉野地域の林業について題材が与えられることにより、10分間でも新しいアイデアが生まれることを体験しました。

| 回答フォーム(2) |

|

・グループ名

・課題解決策・活性化策

|

竹原准教授は、木材を活用した高付加価値商品の開発について、奈良高専 本科5年生のアイデアの紹介や間伐材の山林放置の解消と搬送コスト低減、大鋸屑生産の効率化による林業の復興を目指し、地域活性化と雇用創出に取り組む奈良高専の事例を紹介しました。さらに、アフガニスタンで国境をまたいで活躍する日本人医師 中村 哲さんの日本に昔からある土木技術を活用した村づくりの例や奈良県宇陀市の郵便局改修の例を紹介することで、地域の課題解決に対する工学的知識の重要性を述べました。

|

(林業の課題解決・活性化アイデア紹介)

|

(奈良高専 本科5年生のアイデア紹介)

|

(林業の復興、地域活性化と雇用創出に

取り組む奈良高専の事例紹介)

|

まとめ:地域社会における技術者の役割を考える

まとめ:地域社会における技術者の役割を考える

この講義を踏まえて地域社会の課題解決におけるエンジニア(技術者)の役割と可能性を考察し、学生は各々の考えをまとめ、配付プリントに記入しました。

| 地域社会におけるエンジニア(技術者)の役割と可能性 |

|

・自然科学・工学の専門的な知識を用いた地域社会への貢献

・ものづくり・付加価値など現実経済に即して地域社会に貢献できる(理念や提言で終わらない)

・自然災害や人工リスクの際に、科学的コミュニケーションをとりながら地域の課題解決に取り組むことができる

・環境への負荷の少ない製品を開発することができる

・小規模から大規模まで様々なスケールのもの・ことづくりに関わることができる

|

最後に、竹原准教授は「このような観点から、地域社会の課題解決におけるエンジニア(技術者)の役割と可能性は、大いにあるのではないでしょうか。また、この講義を通して、皆さんが地域社会で貢献するエンジニア(技術者)について思い描いてくれたらと思います。」と、結ばれました。

本校は、今後も3大学・高専相互の協力交流を通じ、教育課程の充実を図るとともに、地方創生に対する学生の幅広い視野の育成と学習意欲の向上を目指してまいります。

COC+3校(奈良女子大学・奈良工業高等専門学校・奈良県立大学)で取組んだ『なら学+』最終講義が開催されました。(2018年2月1日掲載)

奈良女子大学の『なら学+』において、本校 電気工学科 藤田 直幸教授による講義が行われました。(2017年11月27日掲載)