≪地域と世界の文化論 担当 竹原 信也 准教授 ≫

第11週 特別講義 寺岡 伸悟 教授(奈良女子大学)

地域と歴史・文化【1】奈良の地域性と文化を知る

平成30年6月20日(水)、本校 地域創生交流室において、奈良女子大学 寺岡 伸悟教授による第11回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

はじめに、担当教員 竹原准教授から本校と奈良女子大学及び奈良県立大学との間で取り交わされた単位互換科目の一つである本講義の概要と寺岡教授の紹介が行われました。

つぎに、「奈良の地域性と文化を知る」と題して、寺岡教授の講義が開始されました。寺岡教授は、「地域づくり」、「社会技術」、「観光とメディア」をテーマとした社会学を専門とされており、特に「社会技術」の分野では、エンジニアが社会の課題を解決する仕組みについて、本校教員と連携した研究を行っておられます。また、奈良女子大学では、「奈良の学際的な研究(なら学)」、「奈良の文化」等について、ご講義をされておられます。本校で講義をされるのは、二回目で本日の講義では、奈良県の地域区分と伝統産業についてお話しいただきました。

☆寺岡教授による本校における第1回目の講義は、下記をクリックしてください!

地域創生授業が始まりました (2016年1月25日掲載)

|

(奈良女子大学 寺岡 教授)

|

(竹原准教授による講師紹介の様子)

|

|

(奈良県はどこでしょう?吉野地方はどこでしょう?と

質問を投げかける様子)

|

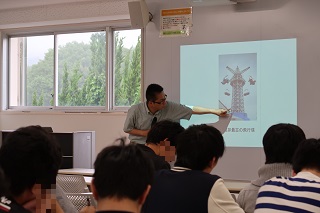

(奈良県では早くから近代型観光がはじまったことを

説明する様子)

|

|

(奈良の不思議、春日山(御蓋山・みかさやま)と

若草山(三笠山・みかさやま)2つの山の説明)

|

(奈良の不思議な幾何学性を奈良女子大 小字データベース等を用いて説明)

|

|

(奈良の歴史性と地域性によるユニークな

伝統産業の説明)

|

(質疑応答の様子)

|

寺岡教授は、まとめとして奈良県では、上質で少量生産である神仏に捧げるものづくりが特徴であること、内陸という立地が大量輸送に不適で、靴下(生産量日本一)のような軽くて搬送性の高いもの以外は大産地にならなかったことを述べられ、さらに、清酒発祥の地である日本酒を例に、近代の大量・均質生産の流れの中で苦戦した奈良の伝統産業について現状を説明されました。その反面、貝釦や革製品、前述の日本酒等、色々な手作り品や風土を活かしたものづくりが県内各地に残っており、時代とともに社会の価値(スローライフ・手作り・ネットワーク化等)と結びつき、再評価されつつある現状についてもお話しいただきました。

最後に、質疑応答の時間が設けられ、学生から熱心な質問が寄せられると、寺岡教授はそれぞれの質問に丁寧にお答えくださいました。

次回の第12回(6月27日(水))には、奈良女子大学 前川協力研究員による特別講義が予定されております。

平成30年度 COC+ 政治・経済

平成30年度 前期 地域社会技術特論

(第8週 奈良県立大学 増本特任准教授による特別講義は、こちらをクリック。)

(第9週 奈良県立大学 中谷教授による特別講義は、こちらをクリック。)