平成29年3月31日(金)、特定非営利活動法人ならゆうし 理事 春田 千尋 氏による「エンジニアが活躍する奈良を想像(創造)する」と題して、平成29年3月30日(木)に竣工した本校『地域理解資料室』(仮称:現LR・談話スペース)にて、キックオフイベントとしての特別講演会を開催しました。

|

『地域理解資料室』(仮称:現LR・談話スペース)

|

地域企業・地域情報等紹介パネル

|

この特別講演は、本校および学外関係者を対象に、魅力あふれる地方のあり方を築くための地方創生推進事業(COC+)の一環として、若者の地元定着を課題とした新しい知見獲得を目的に実施されております。

本校教職員をはじめ、学外関係者も参加し、一般教科 「政治・経済」の竹原 信也准教授の司会のもと、はじめに、春田 千尋 氏より地域創生につながる「長期実践型インターンシップについて」奈良県の現状を踏まえたうえでのお話をいただきました。

次に、本校より秋月 昇COC+コーディネーターから「奈良高専 地方創生推進事業(COC+)活動紹介」が行われました。本校は、地域で活躍する工学系人材の輩出と地域での新たな雇用場所の創出により地域創生に取り組んでおり、今後、さらなる地方公共団体や企業等との連携を行い、新しいキャリア教育やインターンシップについて、求人情報やインターン情報を共有する等の必要があり、これまでにない新たなコンセプトの取り組みが求められています。

|

一般教科 「政治・経済」

竹原 信也 准教授

|

特定非営利活動法人ならゆうし

理事 春田 千尋 氏

|

秋月 昇COC+コーディネーター

|

特定非営利活動法人ならゆうし様は、2011年2月学生団体として発足し、2012年11月NPO法人化をされてから奈良県の「人と地域社会とをつなぐ架け橋となり、次世代の担い手が活躍する環境をつくる」ことをミッションに長期実践型インターンシップのプログラム開発とコーディネート等に取り組み、3年間で19社の奈良の魅力的な中小企業・地場産業が参画し、41名の意欲ある若者とともに、述べ32のプロジェクトに挑戦を続けておられます。

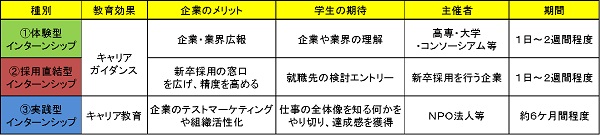

高専や大学などで一般的に行われている体験型インターンシップは、学生が企業で一定期間実務(またはそれに準ずるもの)を経験するもので、就職活動の一環として捉えられています。また、新卒採用を行う企業などで行われている採用直結型インターンシップは、学生が企業の求める人物像に近いか、社風にマッチしているか等を的確に判断する採用活動の一環として捉えられています。これらの短期インターンシップを経験することで、学生と企業のミスマッチを防ぎ、学生側は企業や仕事についてきちんと理解したうえで職業選択を行うことができ、企業側は学生の能力やスキル、性格や考え方まで見極めたうえで、採用することができます。

インターンシップの類型

これに対し、特定非営利活動法人ならゆうし様が提案されている長期実践型インターンシップは、企業の戦力になることを主眼にしております。このプロジェクトに挑戦して、最も成果を上げた代表的なケースが、社内で誰も挑戦したことのないプロジェクトの可能性へのトライアル等"新規事業への挑戦"と学生を指導することによる幹部候補や若手社員の人材育成力の向上等"社内の組織活性化"等、企業側のメリットでした。

本来、人材育成には時間とコストがかかります。そこに十分な時間とコストをかけることのできない中小企業は少なくありません。また昨今の「人手不足」も追い打ちをかけ、理想とするキャリアパス、人材計画があるにも関わらず、実行できない企業にとって、長期実践型インターンシップを導入するメリットがあるのです。

奈良県内は、中小企業が多く、ならゆうし様が提案する「長期実践型インターンシップ」の手法は、県内企業活性化の一助となる可能性を秘めたプログラムとして、本校学生と地元企業とのマッチングを考えるうえで大いに参考になりました。

意見交流会の様子

その後、参加者による活発な意見交流会が行われました。"奈良県の中で若者が挑戦する機会づくり"や"働く魅力のある地域として選ばれる奈良県"を目指すために、どのように学生へアピールしていくのか等の課題も出され、有意義な意見交換の場となりました。