≪『地域と世界の文化論』担当 竹原信也 准教授 ≫

第7週 特別講義 奈良女子大学 前川佳代 協力研究員

地域と歴史・文化【2】奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎(あまづらせん)再現

2019年5月28日(火)、本校 地域創生交流室において、奈良女子大学 大和・紀伊半島学研究所 古代学・聖地学研究センターの前川佳代 協力研究員による第7回『地域と世界の文化論』の講義が行われました。

冒頭、担当教員 竹原准教授から前川協力研究員の紹介がありました。

その後、前川協力研究員による「奈良の古代菓子文化を受け継ぐ~甘葛煎再現~」と題した講義が始まりました。

はじめに、「甘葛煎」は、『枕草子』にも登場する古代から用いられた日本独自の甘味料で、ブドウ科のツタから採集した樹液を煮詰めて作られたものであることが紹介されました。

続いて、お供え物として残る遣唐使が伝えた唐菓子やハクタク(法隆寺聖霊院お会式の供え物で古代食)、中世の奈良饅頭などに甘味料として使われ、古代の豊かな菓子文化を支える甘味であったことが紹介されました。また、「甘葛煎」の再現実験に取り組んでこられた「奈良女子大学甘葛煎再現プロジェクト」の活動紹介や実際の再現方法などについて説明がありました。

「甘葛煎」を利用して古代の菓子を再現することで、スイーツを通じて古代人の知恵と技術を学ぶことができ、奈良の古代菓子文化の魅力を再認識するきっかけとなればとの思いを込めた講義でした。「甘葛煎」を利用して古代の菓子を再現することで、スイーツを通じて古代人の知恵と技術を学ぶことができ、奈良の古代菓子文化の魅力を再認識するきっかけとなればとの思いを込めた講義でした。

|

(講師紹介の様子)

|

(奈良女子大学 前川協力研究員)

|

|

|

| (講義の様子) |

|

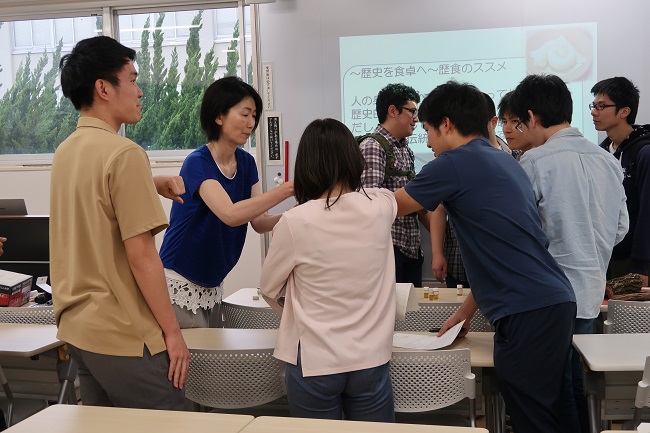

(質疑応答の様子)

|

(甘葛煎を味わう様子)

|

講義のまとめとして、幻の甘味「甘葛煎」を再現し、それを使った菓子を奈良で商品化したいとの熱い思いを語られました。再現に多大な労力、コストがかかる「甘葛煎」の効率的な再現方法について工学的な知見からのアイデアを期待するとのメッセージもいただきました。

最後に質疑応答の時間が設けられ、学生からの熱心な質問に対し前川協力研究員が丁寧に回答されました。

本講義を通じて学生が奈良の古代菓子文化を知ると共に、奈良への意識を高める良い機会となりました。